新着情報

-

-

アイサポートMEOプラン

-

「Googleマップに登録しているのに人が来ない」「もっとサービスの利用者や来店数をアップしたい」

現在の店舗や集客についてお悩みを抱えている方に、webサイトの集客や来店数アップが見込める弊社のMEOプランについてご紹介していきます。MEOプランについて

MEOプランはGoogle検索で検索した際に、上位表示を目指して各種対策を行うプランです。

申し込み時に決めていただいたキーワードで検索した結果、上位表示(3枠への表示)を目指す対策になります。

成果がなければ請求は発生いたしません。また、上限金額が決まっているので安心です。MEOは検索結果の上位に表示されるため、お客様の一番目につく場所に貴社をアピールすることができ、検索している方は「今、お店を探している」ため、Map上に表示されることで、店舗への来店を促進することができます。

そのまま電話をかけ予約したりすることもできるため、今までポータルサイトに払っていた予約の手数料等をとられずに、お客様からの予約を受けつけることも可能です。

スマホの普及により、MEOから直接、お客様が予約・来店するケースが増加していますので、やって損は無いプランとなっております。MEOのメリット

スマートフォンの現在地を利用したモバイル検索が普及することにより、特定の地域を起点とした検索行動が増えています。そのため、実際の店舗を運営するビジネスオーナーにとってMEO対策は以下のメリットが存在します。

売上につながる可能性の高いユーザーが多い

MEOにおいては、「地域・エリア名+サービスジャンル名」などで検索されるため、「今まさにお店を探している」「いますぐお店に行きたい」など来店する確率が高い(=売上につながる可能性が高い)来訪者を期待できます。

またGoogleマイビジネスの設定を正しく行うことによって、電話やウェブ予約など直接的なアクションを促すことができるようになります。SEOに比べて少ない予算でも対策が可能

SEO対策やリスティング広告などは、コンテンツの作成や広告の配信設定によって費用がかかる場合があります。しかし、MEOは無料で使えるGoogleマイビジネスを中心に対策を行うのでSEOよりも低予算で対応することができます。

サイトや事業の規模に関係なく競争できる

MEO対策は、ターゲットとする地域を限定することで競合はより少なくなり、Googleマイビジネスアカウントを所有した実店舗だけが表示されるという点でもフラットに公平に競争することができます。

まとめ

MEOはお手軽に低予算でも集客改善のお手伝いをすることができます。

店舗の集客を伸ばしたい方は是非、アイサポートのMEOプランをご活用してみてはいかがでしょうか。お気軽にご相談ください。

-

-

-

コロナ禍におけるECサイトでの購入頻度と利用決済手段

-

新型コロナウィルス感染症拡大でインターネット通販の利用が広がっています。

ソフトバンク株式会社の子会社であるSBペイメントサービス株式会社がECサイトにおける決済手段の利用実態について調査した結果をご紹介します。

引用元:https://www.sbpayment.jp/news/press/2021/20210205_000877/ECサイトでの購入頻度

ECサイトでの購入頻度について、全世代において「増えた」が「減った」の割合を上回りました。

物販サイトでは10代男女の約60%が「増えた」と回答し、他年代でも「減った」という回答に対して2.7 倍以上の割合の方が「増えた」と回答しました。電子書籍や動画配信などのサービスを提供するデジタルコンテンツサイトでも、10代女性の50.8%、「減った」という回答に対して11倍以上の方が「増えた」と回答し、他年代でも「減った」という回答に対して2倍以上の割合の方が「増えた」と回答しました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、オンラインでのショッピングがこれまでより多く活用されていると見られます。利用している決済手段

ECサイトで物販・デジタルコンテンツの購入時に、利用する決済手段として物販・デジタルコンテンツどちらの購入時においても、「クレジットカード決済」の割合が減少し、「PayPay(オンライン決済)」「楽天ペイ(オンライン決済)」「LINE Pay」といった、オンラインでもリアルでも利用できるID決済の割合の増加が目立ちました。

一方、「キャリア決済」の割合はほぼ変化なく、一定の根強いニーズがあることが分かります。

最も利用する決済手段は男女ともに「クレジットカード決済」を最も利用すると回答しており、時点で「コンビニ決済」、「キャリア決済」となっています。10代においては「クレジットカード決済」の割合は40%以下に留まり、その分「コンビニ決済」「キャリア決済」「PayPay(オンライン決済)」「代金引換」の合計が45%以上と非常に高いことが分かりました。

20代、30代においても、「コンビニ決済」「キャリア決済」「PayPay(オンライン決済)」「代金引換」の合計が20%を超え、事業者が多様な決済手段を導入する重要性が高まっていると言えます。最も利用する決済手段、それを選ぶ理由

ECサイトで物品を購入する際、最も利用する決済手段の理由は以下の通りとなりました。

・クレジットカード決済:「購入金額が高い場合、クレジットが一番便利」、「事前にお金をチャージしなくても残高気にせず使える」

・コンビニ決済:「クレジット情報を入力することに抵抗があるし、代引きだと手数料がかかる」、「クレジットと出費を別にしたい」

・キャリア決済:「携帯代と一緒に払えて便利」、「支払い管理ができて、確実に支払いが出来る」

・PayPay(オンライン決済):「楽だし使える所が多い」、「簡単でメジャー」、「クレジットカードを持っていないから」

・代金引換:「商品の受け渡しと同時に払うから安心する」

・口座振替:「毎月の引き落としの方が便利」まとめ

コロナ禍前に比べ、特に10~20代男性と10~30代の女性のあいたでオンラインの買い物やサービスの利用頻度が増えていることが分かりました。

EC事業者の中には、コロナ禍以降、売上や客数だけでなく、客層の変化を目の当たりにしている事業者もいるかと思います。コロナ禍になって1年半以上が経ち、「ウィズコロナの消費行動」が定着した今、改めて自社のECサイトの客層の変化を分析してみると興味深い傾向が見えてくるかもしれません。

-

-

-

GDPR対策で必要なこと

-

GDPRという言葉を耳にしたことはありますか?GDPRはEC業界においても重要な意味を持ちます。一体どのような点で重要なのでしょうか。

今回は、GDPRとは何なのか、どんな対策をすればいいのかについてご紹介していきます。そもそもGDPRって何?

GDPRとは「General Data Protection Regulation」の略語で、2018年5月25日に欧州連合(EU)が施行した一般データ保護規則のことです。

EU在住市民の個人情報を取り扱う全ての企業・団体や個人は、もしEU在住者の個人情報を漏洩させてしまった場合、必要な所定の手続きを取らないと罰則が課されることになります。これはEUだけの法令ではなく、世界各国の企業や個人も対象になります。日本を拠点とした企業であっても以下の企業は対象となりますので注意が必要です。

・会社がEU域内にもある企業

・お客様の中にEU域内に在住している方がいらっしゃる企業

・EU域内のデータ処理をお願いされている企業もし違反してしまった場合

もしGDPRに違反してしまった場合、罰則(制裁金)が課されることになります。軽微な違反であっても1,000万ユーロ(現在では約13億円)または前年売上高の2%のどちらか金額が大きい方を請求されることとなります。

ただし、違反しているからといってすぐに上記の罰則が適用されるかというとそうではなく、所定の手続きをとることによって適用を免れることもあるようです。所定の手続きは、情報漏洩が起きたと判明して72時間以内に所定の窓口に報告する必要があります。GDPR対策としてすべきこと

GDPRは2018年の5月に施行済みです。該当する企業の方はすぐにでも対応しましょう。

まずは現状どのような個人データを取り扱っているのか確認しましょう。どんなデータがあるのか、誰が取り扱っているのか、どのようなやりとりが行われ、保管されているのか正確に把握する必要があります。

現状を把握したら、プライバシーポリシーに個人情報の取扱いに関する明記がされているか、個人情報取得に関するページに容易にアクセスできるのかについて対応していきましょう。収集しているデータ内容、利用方法、管理方法、共有方法について、法的に問題がないようプライバシーポリシーの策定を行い、セキュリティを強化することが具体的な対策となります。

また、サイトによってはCookieを使っているところもあると思います。Cookieについては使用範囲・期間を明確に定め、訪問者にCookieの使用について同意か拒否か選択させるように設定するのが良いでしょう。まとめ

GDPRについては、欧州にビジネスを展開しているか、自社のビジネスがGDPRの規制対象となるのか、GDPRで定められた要件を照らし合わせて判断することが大切です。

どのように対策を進めればいいか難しいですが、他の個人情報の取り扱いと同じように、しっかりとした準備と、対応方針、そして正しい情報の運用と管理を徹底して行いましょう。

-

-

-

2022年4月:補助金・助成金最新情報

-

補助金や助成金は、国や自治体が産業振興や雇用の推進、地域活性化などに貢献する事業に対して交付する資金のことを指します。

潤沢な資金が用意しづらい場面が多い中小企業や個人事業において、有用な資金調達手段の一つです。

新潟県燕市、三条市を中心に現在実施されている補助金・助成金の一部をご紹介します。新潟市新事業展開サポート補助金

ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた経済社会の変化に対応するための新事業展開や、事業再構築に向けた取り組みに係る費用を補助します。

【申請要件】

新潟市内に本社または本店を有する中小企業、小規模事業者及び個人事業主

売上高が10パーセント以上減少していること

新潟市内で実施する事業であること

【支援内容】

上限額500万円

補助率3分の2以内

【実施機関】新潟市

【詳しくはこちら】https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/jigyousha_covid19/support.htmlものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)~一般型・グローバル展開型~

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

【支援内容】

補助上限 一般型 [通常枠] 750万円~1,250万円(※)

[回復型賃上げ・雇用拡大枠] 750万円~1,250万円(※)

[デジタル枠] 750万円~1,250万円(※)

[グリーン枠] 1,000万円~2,000万円(※)

グローバル展開型 3,000万円

※従業員規模により補助上限の金額が異なります。補助率 一般型 [通常枠] 2分の1 小規模事業者等 3分の2

[回復型賃上げ・雇用拡大枠] 3分の2

[デジタル枠] 3分の2

[グリーン枠] 3分の2

グローバル展開型 2分の1 小規模事業者等 3分の2

【実施機関】中小企業基盤整備機構

【詳しくはこちら】https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.htmlものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

【支援内容】

補助上限 一般型 [通常枠] 750万円~1,250万円(※)

[回復型賃上げ・雇用拡大枠] 750万円~1,250万円(※)

[デジタル枠] 750万円~1,250万円(※)

[グリーン枠] 1,000万円~2,000万円(※)

グローバル展開型 3,000万円

※従業員規模により補助上限の金額が異なります。補助率 一般型 [通常枠] 2分の1 小規模事業者等 3分の2

[回復型賃上げ・雇用拡大枠] 3分の2

[デジタル枠] 3分の2

[グリーン枠] 3分の2

グローバル展開型 2分の1 小規模事業者等 3分の2

【実施機関】中小企業基盤整備機構

【詳しくはこちら】https://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/10th/reiwakoubo_20220216.pdfまとめ

新潟県燕市、三条市を中心に実施している補助金・助成金の一部をご紹介しました。自身の事業で該当する補助金・助成金などがあれば、積極的に申請を検討してみてください。

※申請期間が設けられているものもあります。自身が申請する段階で、まだ申請期間内であるかを確認するようにしてください。

-

-

-

-

インサイドセールスについて

-

海外情勢の悪化や新型コロナウイルスによる経済の落ち込みが未だ続くこのご時世。今までの、訪問して行う営業活動に支障が出ているという声を耳にします。また、営業活動を行えたとしても新規開拓営業を行う時間がない、対面での営業はまだ難しい、といった問題を抱えているところもあると思います。

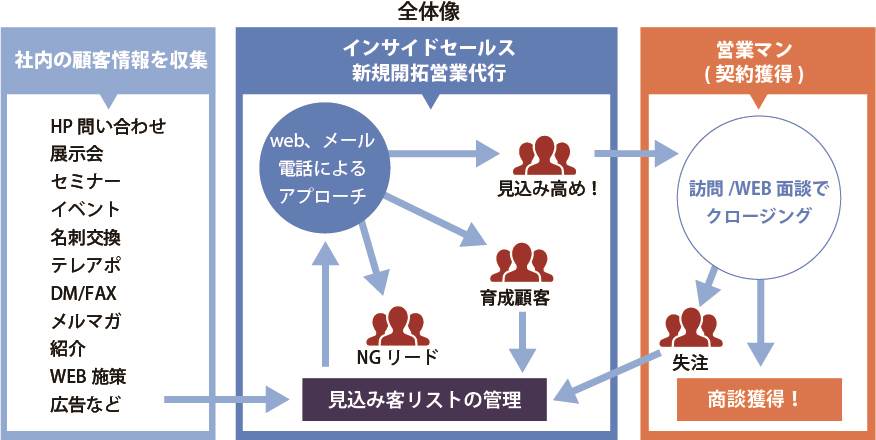

そこで今回は弊社のサービスの一つであるインサイドセールスについてご紹介していきます。インサイドセールスとは?

インサイドセールスとは、見込み客に対して、メールや電話、ウェブ会議ツールなどを活用しながら非対面で行う営業活動のことです。問い合わせのあった企業担当者へ、いち早くアプローチをかけたりなどスピード感の求められる業務を担う一方、顧客情報の整理やコミュニケーション履歴の記録など顧客データの管理を担うこともあります。

弊社のサービスは、MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用して、顧客の興味を点数化、アプローチのシグナルが出た所に対し営業を行います。お客様が訪問タイミングを教えてくれるので、営業コストの大幅ダウンに繋がります。 顧客情報はMAツールで管理し、御社の商機を増やす新規営業をネット×リアルで解決いたします!サービスのポイント

営業が苦手でも問題ありません。商談の席まで100%用意します!

「新規開拓営業をしたことがほとんどない…」 「他の業務があり、なかなか定期訪問が継続できない…」 「毎日の業務が忙しくて1から営業する時間が無い…」 といったお悩みを解決できます!

・新規商談の席(アポイント)は100%保障します。訪問先・提案先が無く営業できないという悩みは無くなります。

・商談相手は責任者のみ。新規開拓で一番大変な「受付突破」は済んでいます。

・打合せはWEB会議が利用できます。人が会議室に揃わないと前に進めない状態を脱却します。専門スタッフが支援しますので、難しく考えなくてOK!

見込み客の興味を数値で顕在化する為に、何を行うのかも一緒に考えていきます。

こんな業種に向いています!

展示会やイベント等で新規の接触が多い業種、商品単価が高く手離れの良い商品を持つ業種等、様々な業種で利用されています。

導入の流れ・紹介

①設計・収集・リスト化

社内の顧客情報をリスト化し、MAツールで管理いたします。

②メールマガジン配信

見込み客に対し、メルマガ、HP動画等で興味を引き出します。

③点数化→アポイント

相手の興味を点数化し、ニーズが高まった段階でアポイントを取ります。

④商談

情報を先出ししてある相手への提案なので、商談がスピーディーに行えます。

訪問してご説明をお願いいたします。まとめ

商品別のターゲット設計から各種セールスツール制作、商談のアポイント代行までがセットの弊社のインサイドセールスサービスのご紹介でした。

アクセス解析をしているけど次のアクションに繋げられない、メルマガを配信しているけどなかなか新規顧客に繋がらないといったお悩みを抱えている企業の方は是非アイサポートまでご相談ください。資料請求はこちらから

資料請求をご希望の方は、下記フォームに必須項目を入力し、お申し込みください。

-

-

-

メールでのパスワードのやりとりについて

-

社外関係者とのファイル共有方法として、ファイルをzip形式で圧縮しメールに添付し、それを開くためのパスワードを同じくメールで別送する、といった方法がよく使われていると思います。多くの企業で採用されるこの方法ですが、実はセキュリティリスクが高く政府機関での廃止も発表されているのです。

今回は、このメールによるパスワード別送方法の概要や問題点、代替共有方法についてご紹介します。メールでパスワードを別送する方法とは

メールは仕事上欠かせない情報伝達手段として、ほとんどの企業で利用されています。本文のテキストはもちろん、個人情報や機密情報を含む情報を添付ファイルとして相手に送信することもあります。その際によく使われる方法が、パスワード付きzipファイルの添付です。

これは、安全性のためにファイルを暗号化し、zip形式に圧縮してから添付ファイルとしてメールで送信した直後、別のメールでパスワードだけを送信して受信者に知らせる方法です。

zip圧縮は、ファイルの圧縮方式としてもっともよく利用される方式で、本来は複数のデータを1つにまとめて、データ容量を軽くする目的で使用されます。しかしここでは、パスワードをかけるという本来とは異なる用途で利用されています。

パスワードを別メールで送信するのは、万一メールが盗聴されたときに、ファイルとパスワードが別々のほうがリスクは低いと考えられているためです。この方法は長らく「安全に添付ファイルを送信する方法」と信じられ、現在でも多くの企業で行われていますが、その一方で以前より、安全性の低さが指摘されており、2020年11月に政府機関での廃止が発表されました。

メールによるパスワード別送方法の問題点

メールからの情報漏洩リスク

1つ目は、メールからの情報漏洩の問題です。メールを送信するときには、メールソフトとメールサーバー間や、メールサーバー同士で通信を行う際、内容を盗聴されるリスクがあります。

パスワードで暗号化しているため安全と思われるかもしれませんが、現在ほとんどの場合において、添付ファイル付きのメールとパスワードが書かれたメールは同じメールソフトで送信しています。そのため同じルートとなり、時間をあけずに送信した場合には両方盗聴されてしまうリスクがあり、安全性が高いとは言えないのです。

「パスワードが書かれたメールだけ別ルートのメールで送信する」「FAXで送信する」などの方法をとった場合は、ある程度安全性が高まります。圧縮ファイルに潜むセキュリティリスク

2つ目はzipファイルに対してウイルスチェックができないということです。

多くの企業では現在、職場のPCにセキュリティ対策ソフトがインストールされ、メールサーバー上でもウイルスチェックを行う仕組みが整っていますが、暗号化されたzipファイルに対しては、ほとんどのウイルス対策ソフトではチェックの実施が困難です。

そのため、ウイルスが圧縮ファイルに仕込まれていた場合、それを感知することができません。

パスワード付きzipファイルを悪用したマルウェアが増加していることもあり、セキュリティを考慮すると、パスワード付きのzipファイルはメールで送受信しない方がいいと思われます。受信者の管理工数の増加

メールでパスワードを別送する方法は、メールを受信した側にとっても工数が増えるため、業務効率の面でも問題となります。受信者はzipファイルを開くたびに、送信者から受け取ったパスワードが書かれたメールを探すことになるため、管理する手間が増えて非効率です。

「相手に対して一定期間同じパスワードをかける」という方法も考えられますが、これではパスワードが漏洩した場合に多くのファイルが開封できてしまうため、セキュリティリスクを考えると適切ではないでしょう。代替共有方法について

メールでパスワードを別送する方法に代わる安全なメール送信方法は、いくつか代替案こそ挙げられており、その中で比較的安全性が高い方法として注目されているのが、クラウドストレージの利用です。

クラウドストレージとは、インターネット上にデータを保管するための場所を提供するサービスのことです。社内でのファイル共有などに利用されますが、取引先や業者など外部企業とのデータのやりとりにも利用でき、近年採用が進んでいます。具体的には、メールで機密データを送信する代わりに、クラウドストレージにファイルを保存し、共有リンクを相手に伝えてデータを受け取ってもらいます。サービスによっては、受取人の指定や有効期限などを設定できるため、より安全性を高めることができます。

また、添付ファイルが不要となるため、ウイルスチェックがかけられないといった問題やzipファイルを開けないモバイルからのアクセスに関する問題も解決することができます。まとめ

多くの企業で安全なデータの受け渡し方法として行われてきたメールでパスワードを別送する方法ですが、安全性を確認する前に「皆がやっているから」という理由で行ってきたところも多いかと思います。

パスワード付きzipファイルの信頼性も低くなってきていますので、これを期にパスワード付きzipファイルに代わる代替策としてクラウドストレージなどを活用した方法を調査、検討してみましょう。

-

-

-

Gmailをおすすめする理由

-

日々業務を行う上で、メールソフトは何が使いやすいのか考えて使っていますか?

有料で使えるメールから、フリーメールまでメールソフトはたくさんあります。ビジネスだと、独自的なメールアドレスなども選ばなくてはならないのかと思われるかもしれませんが、おすすめするメールソフトはGoogle社が提供する「Gmail」

です。

今回はそのGmailをおすすめする理由やデメリットについてご紹介します。Gmailとは

Gmail とは、Google が提供するフリーのメールアドレスサービスです。

Google ドライブ、Google+ フォト とあわせて、合計15GBまで無料で利用できます。

フリーメールサービスの Gmail には、Gmail(@google.com)以外のメールアドレスを登録して受信/送信することができる機能が用意されています。Gmail 上で他のメールアドレスを管理できる、Web 上のメールソフトのような役割で利用することも可能です。

Gmail:https://www.google.com/intl/ja/gmail/about/Gmailをおすすめする理由

場所を選ばずメールチェックができる

ブラウザ、スマートフォンなどのあらゆるデバイスから利用できるため、自宅、出先など場所を選ばずにスマートフォンやタブレットなどを利用して、PCメールを確認することができます。自宅に帰らないとチェックできなかったメールアドレス宛のメールでも、Gmail に登録しておけば、どこでもチェック可能になります。

また、Gmail であれば、Google アカウントにログインするだけで利用できるため、パソコンを買い換えるといった場合にもすぐにメールを使うことができます。精度の高いスパムフィルタ

Gmail はスパムフィルタ(迷惑メールのフィルタリング)が非常に強力で、迷惑メールを自動で振り分けてくれます。

次のような場合、迷惑メールとして判断し、迷惑メールフォルダに自動で振り分けられます。

・Google がデータベース化したパターンに一致する場合

・他のユーザーが迷惑メールと報告したドメインから送られてきた場合

・他のユーザーがフィッシング詐欺として報告したドメインから送られてきた場合

利用しているユーザーからの情報をベースに改良され、迷惑メールをかなり正確に振り分けて判断します。ごくたまに迷惑メールではないメールが迷惑メールとして振り分けられることがあるため、過信は禁物ですが、かなり信頼性が高いと言って良いです。強力な検索機能

Google の強みである”検索”が Gmail にも活かされています。数万件たまったメールに対しても、キーワード検索が瞬時に表示されます。

PC のメールソフトであれば、非常に時間がかかってしまう場合があるため、この検索機能は Gmail が優れている点と言えます。Gmailのデメリット

そんな便利なGmailにもデメリットはあります。

Gmailは登録できるメールアドレス数は最大5つまでといった制限があるため、それ以上のメールアドレスを利用したい場合は、主要なメールアドレスだけ Gmail 上で管理し、それ以外は既存のメールソフトを利用する、といった使い方が良いかもしれません。まとめ

Gmailはメールソフトのなかでも、かなり使い勝手が良く性能も良いです。なんのメールを使おうかで悩んでいる場合は、確実に1つはGmailで作っておいたほうが良いと思います。

そして、今後レンタルサーバーを借りてブログやホームページを作った際にもかなり活用できます。

Gmailは思っているよりも設定自体は難しくありません。Gmail をまだ使ったことがない方であっても、Google アカウントがあればすぐに利用開始できますので、自宅に帰らないと見れないメールアドレスがある方、現在お使いのメールソフトの性能に満足のいっていない方は、ぜひ Gmail を試してみてください。

-

-

-

マルウェアEmotetの感染再拡大について

-

2014年に初めて確認されたマルウェア「Emotet(エモテット)」が再流行しているとして、JPCERT/CCが2月10日に注意喚起を行いました。

Emotetは、2014年に初めて確認されたマルウェアで、当初はオンラインバンキングのアカウント情報(ユーザー名およびパスワード)を窃取することを目的としたマルウェアとして報告されていました。主にEメールによる感染が報告されており、日本国内でも被害が広がりました。

2021年5月には日本におけるEmotetの感染は減少しましたが、Emotetに感染しメール送信に悪用される可能性のある.jpメールアドレス数は、Emotetの感染が大幅に拡大した2020年に迫る勢いとなっています。

感染や被害の拡大を防ぐためにも、改めて適切な対策や対処ができているかの確認をしてください。Emotetの特徴

Emotetの主な感染経路とされているのがEメールです。実在する組織になりすましたり、実際に業務でやり取りされたEメールの内容を用いるなど巧妙な標的型メール攻撃といえます。

Eメールのタイトルにいかにも業務で使用されるような用語が含まれていたり、「Re:」や「Fwd:」が含まれていたりするため、受信者が正規の業務メールと思い込み添付ファイルを開き、知らないうちにEmotetに感染している場合もあります。

業務関連のEメールの他に、時事ニュースに関連した攻撃メールも確認されており、特に添付ファイルがある場合は注意が必要です。

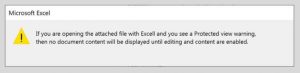

添付ファイルを開いた際に表示されるマクロ実行を促すメッセージ例Emotetによる被害

Emotetに感染すると、以下のような被害が発生する可能性があります。

・個人情報の流出

・重要な情報を盗み取られる

・重要な業務データの流出・ユーザー名やパスワードなど認証情報の悪用

・ランサムウェアに感染し、重要なデータやシステムが暗号化破壊されることにより業務に影響

・Eメール情報(過去のEメールやアドレス帳)の窃取

・Eメールによる更なる拡散

・社内の他の端末にEmotetが伝染する

また、Emotetに感染すると、感染端末に保存されていたメールの情報やアドレス帳に登録されていた担当者名などの情報が窃取されます。窃取された情報は、その後のEmotetの感染に繋がるなりすましメールで悪用されることがあります。Emotetの感染確認方法

JPCERT/CCが2020年2月にGitHubで公開した、Emotetの感染有無を確認できる「EmoCheck」で感染の有無を確認することができます。

Emotet感染有無確認ツールEmoCheck

https://github.com/JPCERTCC/EmoCheck/releasesGitHubの配布ページから「emocheck_x86.exe」か「emocheck_x64.exe」をダウンロードし、調べたい端末上でファイルを実行するだけで「Emotetのプロセスが見つかりました」「Emotetは検知されませんでした」と結果を表示してくれますので、一度ご自身のパソコンで感染していないかチェックしてみてください。

もし感染が確認された場合は、アイサポートまでご相談ください。

-

-

-

モバイルファーストインデックス(MFI)とは?

-

スマートフォンでの検索がPCの検索を上回るようになった現在、ますますモバイルへの取り組みが重要視されるようになりました。

その流れを受け、Googleは「モバイルファーストインデックス(MFI)」へ移行する旨を発表しています。この移行によって企業のSEO対策はモバイルを強く意識することが必要になりました。

今回は「モバイルファーストインデックス(MFI)」の仕組みや確認方法について解説していきます。モバイルファーストインデックス(MFI)とは

モバイルファーストインデックスとは、全てのサイトの評価を「モバイル版ページ」の評価に応じて検索順位を決める仕組みのことです。モバイルファーストインデックス導入以前は、PCページが基準で検索順位が決まっていました。

しかし、2015年には検索エンジンを使用するデバイスの比率について、PC端末をモバイル端末が上回っており、世界中でモバイル端末の利用ユーザーが増加しています。モバイル端末からの使用が多いにも関わらず、PCサイトを基準とした評価を行っていると、モバイル端末のユーザーにとって快適なユーザー体験を提供できなくなる可能性が出てきます。

モバイルファーストインデックスは、このような検索エンジンの使用状況を踏まえたうえで、ユーザーにより快適な検索体験を提供するためのアップデートなのです。モバイルファーストインデックス(MFI)による影響

今までは主にPCサイトがSEOの評価対象だったため、重要なページをモバイル対応していないことによる問題はあまり多くありませんでしたが、PCページのみで運営されているサイトや、ページによってモバイル対応状況がまちまちなサイトなどはモバイルファーストインデックスによって影響を受けることになります。

受ける影響としてまず考えられるのは「検索順位の変動」です。

従来ならばパソコン向けページを評価基準にしていたので問題なかったのですが、モバイルファーストインデックスでは考え方が180度変わります。レスポンシブデザインに対応していなければ間違いなく評価は下がり、検索順位が下降することになるでしょう。

また、レスポンシブデザインは採用していてもパソコンとスマートフォンで表示が大きく変わる場合は、これも評価が下がる可能性があります。モバイルファーストが推奨されている現代で、検索エンジンからより高い評価を得るためには、PCとモバイルの両方に差がないサイトにすることが重要です。たとえアクセスがあったとしても、スマホユーザーからするとモバイル対応されていないページは閲覧しにくく、利便性低下につながります。

WEBサイトのモバイルファーストインデックス(MFI)をチェックする方法

まずは、WEBサイトがモバイルフレンドリー(スマートフォン向けに対応している)かどうかをチェックしてみましょう。

Googleが提供している「モバイルフレンドリーテスト」というツールを使用すると簡単にチェックすることができます。

チェックしたいWEBサイトのURLを入力し、「このページはモバイルフレンドリーです」と表示されれば合格です。WEBサイト全体としてモバイルフレンドリーなので、モバイルファーストインデックスに対応していることになります。サイト全体のチェックだけでなく、ページごとにモバイルフレンドリーかどうかをチェックしましょう。

モバイルフレンドリーではないページがあれば「このページはモバイルフレンドリーではありません」といった表示がされます。テキストが小さすぎて読めない、クリック要素が近すぎるなど原因も表示されるので、モバイルフレンドリーではないページの場合は適宜修正を入れましょう。まとめ

モバイルファーストインデックスに移行したということで、PCサイトだけでなくモバイルで見た時の見せ方も常に意識する必要があります。PCサイトとスマホサイトの差異をできるだけなくし、スマホユーザーにとっても快適なWebサイトを提供することが重要になります。

今後のSEO対策は、そうしたちょっとした意識の違いで成否が分かれるので、この機会にモバイルファーストインデックスを意識したWebサイト運営を心がけましょう。

-

![0120-188-632 [営業時間] 9:00~18:00 [定休日} 土日祝](https://www.is1.co.jp/images/head_cont.gif?v=20210630)