新着情報

-

-

集客に繋がるホームページを作る際のポイント

-

Webマーケティングは実施して当たり前の風潮が生まれている現在、集客目的でホームページを作ろうかと検討している経営者の方がたくさんいらっしゃると思います。しかし、ホームページは作りさえすれば集客できるわけではありません。ホームページを制作する段階でいくつかのポイントを押さえる必要があります。

今回は、集客につながるホームページを制作するポイントについてご紹介していきます。ホームページを「持つ」ではなく「活用する」

日本企業の9割以上がホームページを開設しているにもかかわらず、実際に集客道具として活用しているところは少なくありません。ただホームページを作って終わりではせっかく作ったホームページを見てくれる人は現れません。これからホームページを開設する企業、あるいはリニューアルする企業は「集客に繋がるホームページ」を作り活用すべきです。Webマーケティングを通じて集客を実現したいのならば、ホームページは作るのではなく活用するものという認識が大切になってきます。

集客に繋がるホームページを作る際のポイント

SNSやGoogleマイビジネスなど様々な媒体が増えた現在では、企業の基本情報を掲載することは必ずしもホームページでなくても簡単にできます。これから紹介するポイントをしっかりと押さえた上で、集客に繋がるホームページを制作し、活用していきましょう。

デザインよりもわかりやすさを重視

せっかくホームページを制作するならと、お洒落なデザインや奇抜なデザインを採用する企業もあります。制作目的が「ブランディング」なら問題はないと思いますが、制作目的が集客ならデザインよりも「わかりやすさ」を優先するのが大事になってきます。

訪問者はホームページのデザイン性に惹かれて「この会社に頼んでみようか」と考えるわけではありません。ホームページに掲載されている数々のコンテンツを閲覧し、企業の信頼性や専門性などを肌で感じることで購買意欲が刺激されます。

サイト構造がシンプルだと訪問者は迷わずにいろいろなコンテンツを見ることができるため、企業が伝えたいことをしっかりと感じられるでしょう。ターゲットを絞り込む

ターゲットの絞り込みも重要です。自分たちがお客様にしていきたい人たちを明確にすればするほど、精度の高いマーケティング活動が可能になり、顧客ニーズの把握や、その対象者たちにどのように接触を図っていけば良いかが具体的にイメージできるようになっていきます。自分たちの商品・サービスを喜んで使ってくれるような人たちにターゲットを絞って、相手に響く内容を考えて制作していきましょう。

まとめ

ホームページを通じた集客に取り組んでいる企業の中には、コンテンツを継続的に発信すれば次第にGoogle上での露出が増えて、自然と集客数が増えていくと考えている方もいます。しかし、今回ご紹介したポイントがしっかり押さえられていなければ、コンテンツをいくら発信しても集客は難しいでしょう。

ホームページを制作するからには、3つのポイントをきちんと押さえて制作し、集客に繋がるよう心がけていきましょう。

-

-

-

最近多い問い合わせフォーム営業について

-

ここ数年で、お客様から「問い合わせフォームからくる営業メールが鬱陶しいんだけど何とかできない?」というお問合せが増えてきたように思います。

巷では、営業のアプローチとしてお問合せフォームを使った方法を推奨し、やり方を指南していたり、代行業者が広告を出したりと、だんだんと浸透してきているように感じてしまいます。なぜ問い合わせフォーム営業が起こるのか

「問い合わせフォーム営業」などのキーワードで検索すると、問い合わせフォームでの営業活動を「有効な営業手法としてやるべき」と推奨し、その有効なアプローチ方法について解説された記事が結構出てきます。なぜ問い合わせフォーム営業が起こるのか、記事に記載されている「やった方が良い理由・やり方」について見ていきたいと思います。

「お問合せフォームはいろいろな問い合わせを受けるための窓口、マナーを守って送れば営業目的であっても問題はない」ということが書いてあるサイトをいくつか見ます。

確かに公開されたフォームに用件を送っているだけなので問題ないといってしまえばそれまでですが、あまり都合の良い解釈をせず、相手の立場に立ってお問合せフォームとは何のため用意されているのかを考えていただきたいものです。また、害を与えるものではないから…といったような意味に捉えられる内容の文章が見受けられます。

たしかにファックスDMと違って紙やインクを消耗するわけでもなく、電話営業のように回線を占有したりもせず、相手への実害はないように思われますが、実際はそんなことはありません。どのような影響があるのか

営業メールがたくさん送られてくるとお客様からのお問い合わせが埋もれてしまい、見落としてしまう可能性が出てきます。

そして何よりWEBの観点で考えた際の大きな被害が、「アクセスデータをかき回される」ことです。アクセスデータとは文字通りユーザーがサイトをアクセスした記録のことで、様々な視点からユーザーの動きを分析することができ、その結果に基づいて改善策を検討するという、WEBマーケティングにおいて「要」となる情報です。

一般的にはGoogleが提供している「Googleアナリティクス」が利用されます。アクセス解析では「どこから来たか」や「どのページが入り口になっているか」といったことが分かるのですが(これをランディングページと呼びます)、問い合わせフォーム営業が多い場合「お問合せフォーム」がランディングページとなっているアクセスが結構見られます。

通常この流れはあまり考えられませんし、作る側も運用する側も全く想定していない流れです。最低でもトップページやサービス紹介ページなどを介するのが本来の健全な導線です。

そこを無視して真っ先にお問合せページに入って来てあらかじめ用意した文章を貼り付けて送信完了。そしてそのまま一目散にサイトを退出。といった動きをされるとCV(コンバージョン)率に影響が出てきます。何社からも影響メールが送られると、1日のアクセスがあまり多くないところだと、サイト全体の滞在時間や平均ページビュー数といったGoogleの評価指標にもなっている数字が一気に悪化します。そうすると検索順位にも悪い影響がでてしまいかねません。

本当にその会社やサービスに興味を持った人がそのサイト内でどんな動きをしているのか?そこから改善点を見つけていくためのアクセス解析。それが自社の売り込みのためだけに来たユーザーに数値をかき回されると、正しい解析が困難になるのです。どう対応したらいいのか

この「問い合わせフォーム営業」で送られてくるメールはシステム的な対処が難しいため、有効な対策はこれだ!と言い切ることができません。

現実的なところの対応としてはフォームのページに「営業メールお断り」のような文言を入れることぐらいになってしまいますが、お構いなしに送ってくるところはありますし、何より本当のお客様によくない印象を与える可能性があります。

なので、実際の対応方法としてはどんなメールソフトであれ必ずといっていいほど備わっている機能であるフィルター機能を活用しましょう。

フィルタリングする際の最も効果的な指定文字は「ドメイン名」か「社名」です。なぜなら、どちらもその会社の「顔」ですので、簡単には変えられないからです。社名は英語・カタカナなど考えられる表記パターンすべてを登録しておくと良いと思います。

-

-

-

iPhoneに新設された「故人アカウント管理機能」について

-

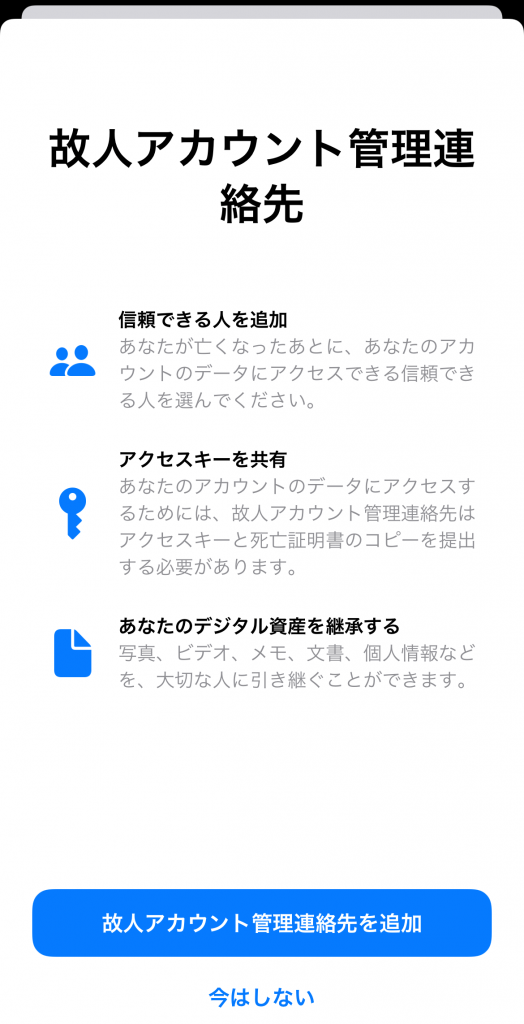

先日リリースされたiOS 15.2、iPadOS 15.2、macOS 12.1から、Appleの情報端末で「故人アカウント管理連絡先」が設定できるようになりました。

この機能はApple IDを持つ利用者が、自分の死後に特定の相手にiCloud上のデータを託すために使用できます。端末の設定メニューで「故人アカウント管理連絡先」を指定すると、指定した人に対し、データを見ることができるアクセスキーが送られる仕組みです。Apple IDを持たない人でも指定可能ですが、アクセスキーを申請できるのが13歳以上の人に限られるので注意してください。

iPhoneでの「故人アカウント管理連絡先」設定画面。「設定」-「ユーザー名」-「パスワードとセキュリティ」と進む

連絡先に指定した相手にメッセージを送ることで、設定したという事実を共有する機能が追加された背景には、故人が残したデジタルデータの重要度が高まっているからだと思われます。

亡くなった人の資産の情報や支払い契約が続いているサブスクリプションの情報、進行中の仕事のデータややりとり、訃報を伝えるべき相手のヒント、遺影に使いたい写真などなど……。その全てがデジタルで残されるというケースは年々確実に増えています。

そうした「デジタル遺品」の存在に気づいたとき、遺族や縁者の目は故人のスマートフォンに向かうことが多いです。スマートフォンのセキュリティは非常に堅く、パスワード(パスコード)を突き止めないと開くことは相当難しく、仮に開けたとしても、持ち主以外が残した端末から有用な情報をノーヒントで探しきるのはやはり簡単なことではありません。

故人アカウント管理連絡先の設定機能は、そうした苦労を回避するのに役立てられるはずです。

数年前の感覚ですと、「デジタル遺品はそっとしておいて」と考えられていましたが、そんな考えではなくなってきているのかもしれません。死後のことまできちんと考えなくてはいけなくなりつつあります。

-

-

-

2022年2月:補助金・助成金最新情報

-

補助金や助成金は、国や自治体が産業振興や雇用の推進、地域活性化などに貢献する事業に対して交付する資金のことを指します。

潤沢な資金が用意しづらい場面が多い中小企業や個人事業において、有用な資金調達手段の一つです。

新潟県燕市、三条市を中心に現在実施されている補助金・助成金の一部をご紹介します。ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

【対象者】

日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者及び特定非営利活動法人

【対象となる事業】

交付決定日から10ヶ月以内または12ヶ月以内に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きがこの期間内に完

了する事業であること。

【支援内容】

上限額1,000万円または3,000万円 ※一般型は上限1,000万円、グローバル展開型は上限3,000万円です。

補助率2分の1(低感染リスク型ビジネス枠・小規模事業者は 3分の2)

【実施機関】ものづくり補助金事務局

【詳しくはこちら】https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html小規模事業者持続化補助金

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

【対象者】

商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等

【対象となる事業】

策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。

あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

【支援内容】

上限額50万円

補助率3分の2以内

【実施機関】日本商工会議所

【詳しくはこちら】https://r1.jizokukahojokin.info/まとめ

新潟県燕市、三条市を中心に実施している補助金・助成金の一部をご紹介しました。自身の事業で該当する補助金・助成金などがあれば、積極的に申請を検討してみてください。

※申請期間が設けられているものもあります。自身が申請する段階で、まだ申請期間内であるかを確認するようにしてください。

-

-

-

-

各SNSの反応の違い

-

最近InstagramやTwitter、FacebookなどといったSNSから様々な内容の投稿がされています。

SNSを始めたいというお客様からよくどのSNSがいいのかといったことを多く聞かれます。

今回は比較的有名なサイトの各SNSでの反応について調べてみたのでご紹介いたします。dinosのSNS

フォローキャンペーンの内容の投稿

-

【Instagram】

2021/11/16 投稿

いいね!4523件

コメント 4200件 -

【Twitter】

午後8:12 2021年11月16日

4,364 件のリツイート

1,391 件のいいね

コメント 433件 -

【Facebook】

投稿なし

商品紹介の内容の投稿

-

【Instagram】

2021/11/19 投稿

いいね!365件

コメント 5件 -

【Twitter】

投稿なし -

【Facebook】

11月18日 17:00

いいねなし

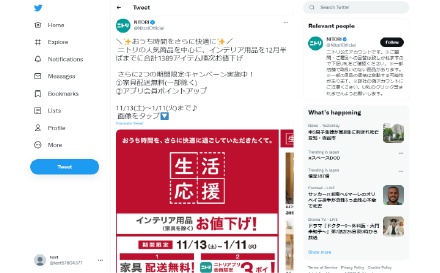

ニトリのSNS

キャンペーンの内容の投稿

-

【Instagram】

投稿なし -

【Twitter】

午前10:00 2021年11月13日

4,364 件のリツイート

1,391 件のいいね

コメント 433件 -

【Facebook】

11月13日 10:00

64 いいね

コメント 3件

シェア 1件

商品紹介の内容の投稿

-

【Instagram】

2021/11/24 投稿

いいね!3098件 -

【Twitter】

午後8:30 2021年11月16日

45 件のリツイート

376 件のいいね -

【Facebook】

投稿なし

DODのSNS

商品紹介の内容の投稿

-

【Instagram】

2021/11/24 投稿

いいね!5078件

コメント 32件 -

【Twitter】

午後6:07 2021年11月24日

29 件のリツイート

264 件のいいね -

【Facebook】

11月24日 18:10

200 いいね

コメント 4件

シェア 5件

まとめ

同じ投稿内容でも投稿するSNSによって全く反応が変わってきます。

どういった内容を発信したいのかを明確にした上で、その内容はどのSNSで発信するのが合っているのか検討しましょう。

ご相談や悩み事があればぜひアイサポートまでご連絡ください! -

-

-

-

noteって何?ブログとの違いや使い方について

-

最近、話題になる記事の多くが「note」というサービスに掲載されていることに、お気づきの人もいるかと思います。多くの著名人が参入し、話題を呼ぶ記事も数多く投稿されています。ブログとは違った特徴を持つnoteについて、使い方やブログとの違いなどについてご紹介していきます。

noteとは?他のブログと何が違う?

noteは2014年にサービスを開始した、コンテンツ配信用のプラットフォームです。運営はnote株式会社です。

noteは一見、普通のブログサービスのように見えますが、実は特徴的な機能を数多く備えていて、そのことで多くのユーザー、特にコンテンツを発表するクリエイターサイドからの熱い支持を集めるに至っています。その特徴の一つが、noteではコンテンツの対価をファンから集める直接課金モデルを採用していることです。

ブログをはじめとするこれまでのウェブサイトは、バナー広告を表示したり、アフィリエイトで商品を紹介することで収益を稼ぐ広告型のモデルでしたが、noteでは読者が読みたい記事を購入したり、ファンがクリエイターを金銭的に支援することによって収益が発生する形態となっています。

また、noteでは、文字入力の画面がそのまま出力画面となるWYSIWYG(What You See Is What You Get:見たままが得られる)を実現したユーザーインタフェース(UI)を採用しています。

従来のウェブサイトでは、書き手がテキストやコードを入力する画面と、完成品として目にする出力先の画面が分離していましたが、noteでは両者は見た目上、同一となっています。そのため紙に文字を書くような、人間本来の感覚に近い操作感でテキスト入力が行えます。

ブログも従来のサイトと比べて更新が簡単であることが強みとされてきましたが、記事の段組みや画像配置の乱れを防ぐために、HTMLを編集しなければならない場面が多くあります。

その点、noteはソースコードの編集を一切行わずに、完璧なルックスの記事を作成できます。

これはTwitterやInstagramといったHTMLの編集機能のないSNSを使い慣れている層にとっては自然に受け入れられたようです。noteの基本的な使い方

noteの操作方法は、一般的なブログとほとんど同じで、ユーザーインタフェースも洗練されているので、初めての利用でも戸惑うようなことはないはずです。アカウントを作成後、プロフィールを設定したら記事を投稿することができます。

ただし、有料記事の設定には注意が必要です。noteでは記事の途中に有料部分への切り替え地点を設けるペイウォール方式を採用しています。

ペイウォールの設置場所は書き手が自由に選べるので、続きを読みたくなるような記述の後に、有料への切り替えを配置するといった手法が有効です。ブログに向いている人、noteに向いている人

ブログとnoteの間には明確な優劣はなく、書き手のタイプによって適性が決まります。

ブログに向いているのは、書き手自身よりもコンテンツを読者に提示したいタイプの人です。

現在のブログは、強力なSEOの効果により、コンテンツを効率良く検索エンジンの検索結果の上位に送り込めるメディアとして支持されており、書き手自身についてとやかく書くよりも、ユーザーが求める情報を分かりやすく提供することに興味のある人が選ぶべき媒体となっています。noteに向いているのは、個人を前面に押し出したコンテンツを作りたいタイプの人です。

noteはサービスの理念としてクリエイターファーストを標榜しており、プロの作家も数多く参加していることから、作り手が自身をブランディングする媒体としての実績があります。

書き手の素顔や個人情報まで公開する必要はありませんが、プロフィールやパーソナリティをある程度、読者と共有した上でのコンテンツ制作に興味があるなら、noteはうってつけの媒体です。まとめ

noteの新しさは、従来の広告モデルとは異なる、ユーザーからの直接課金による収益化の仕組みを確立したことにあります。それにともないウェブのクリエイティブのトレンドにも変化の兆しがあり、検索エンジン最適化(SEO)による、広告ターゲット層の流入を重視するコンテンツから、ユーザーへの価値提供を重視するコンテンツへと、転換が起きつつあると言えるかもしれません。

興味のある方は是非使ってみるのもいいかもしれません。

-

-

-

ホワイトペーパーの活用方法やメリットについて

-

Web集客で肝心なことは、GoogleやYahooなどの検索エンジンから流入するユーザーを如何に「見込み顧客の情報取得に繋げるか」にあります。Webサイトに個人情報入力フォームを作るだけでは、誰も入力してくれません。

そこでおすすめする手法が「ホワイトペーパーの活用」です。

今回は、ホワイトペーパーの概要やその活用方法、メリットをご紹介していきます。ホワイトペーパーとは?

ホワイトペーパーとはもともとは公的機関における年次報告書などデータをまとめた資料のことです。近年のビジネスでは「読者にとって有益なノウハウやデータを提示しながら、自社の商品やサービスについて触れる資料」をホワイトペーパーと呼びます。

自分・自社が抱えている課題には気付いていてもどのように解決すればいいのか、明確な対応策が分からない顧客が多いです。課題が顕在化しなければ自社の商品やサービスを売り込むチャンスがありません。従って、ホワイトペーパーを提供することで潜在的な課題から顕在的な課題へと引き上げることが大切です。ホワイトペーパーの活用方法

ホワイトペーパーの活用方法は大きく二つあります。「リード獲得(ジェネレーション)」と「リード育成(ナーチャリング)」です。

リード獲得(ジェネレーション)

ビジネスにおいてはリード(見込み客)を獲得しなければ始まりません。検索エンジンからユーザー流入数が増えても、ユーザーがリードにならなければ意味はありません。

そこで、ホワイトペーパーをある種の特典としてWebサイトからダウンロードできるようにします。

ホワイトペーパーをダウンロードするために、ユーザーはメールアドレスや氏名、会社名や所属先などを入力し、Webサイト運営者に送信します。Webサイトの中でもより特別なコンテンツと位置付け、ユーザーの疑問や悩みがスッキリと解消するようなホワイトペーパーを用意すればリードを獲得し続けることが可能です。リード育成(ナーチャリング)

リードは獲得するだけではなく、状況に応じて適切なコンタクトを取りながら購買意欲を醸成していく必要があります。ここでもホワイトペーパーが活きてきます。

具体的には、リード向けの配信メールにホワイトペーパーを添付する方法があります。ホワイトペーパーの内容はリード獲得用のものよりも質を高め、「自社の商品やサービスなら、こんな疑問や悩みを解消できます」という情報を自然な形で提供することでリードの購買意欲を育成します。また、実際の成功事例の紹介や、業界の最新情報を含んだホワイトペーパーを提供することもリード育成には有効です。ホワイトペーパーのメリット

では、ホワイトペーパーにはどのようなメリットがあるのでしょうか?これを知っているか否かで作成する内容は大きく変わりますし、効果も違ってきます。ホワイトペーパーが持つメリットは3つあります。

リードの潜在課題を浮き彫りにする

顧客によっては現状の課題や解決策に気づいていない場合があります。顧客自身も気づいていない課題、いわゆる潜在課題を浮き彫りにするには、様々なデータや事例をもとに「今、あなたはこんな課題を抱えていますよ」と呼びかける必要があります。

ホワイトペーパーなら市場情報や調査データ、自社が培ってきたノウハウなどを提示しながら、ユーザーの潜在課題を表面化させることが可能です。リードとの信頼関係を構築する

ホワイトペーパーを通じて、有益なノウハウや正確なデータを提供することでユーザーから得られる安心感や信頼感を高めることができます。そのためにも、「ユーザーにとって価値ある情報が提供できているか?」を常に意識し、誤字脱字がなく、提示されているデータも確かなもので、かつ課題提起とそれに対する解決策がしっかりと提示されているかどうかが大切になってきます。

リードの購買意欲を醸成する

企業が用意すべきホワイトペーパーは一つではありません。潜在課題を顕在化させるもの、購買意欲を醸成するものなど様々なタイプがあります。購買意欲を醸成するためのホワイトペーパーは、自社の商品やサービスについてより深く書かれたものが良いでしょう。

自社の商品やサービスに少しでも興味があれば購買意欲は醸成され、商品・サービスの購入や問い合わせ件数なども劇的にアップします。まとめ

Webマーケティングを実施するならホワイトペーパーは不可欠な存在です。コンテンツをただ配信するだけでは人が集まりにくいですし、集まってもリードとして獲得できなければ意味がありません。

これを補完するのがホワイトペーパーの役割なのです。ホワイトペーパーの内容は、自社が培ってきたノウハウの提供や市場調査から得たデータなど内容は様々です。Webマーケティング施策を色々実施しているが、なかなか集客数が伸びないというサイトは、この機会にホワイトペーパーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

-

-

-

Cookie(クッキー)について

-

「Cookie(クッキー)の受け入れを許可しますか?」

普段パソコンやスマホを使ってWebサイトを見ると、このようなアラートを目にする事があると思います。そもそもCookieって何?と思われる方もいらっしゃると思います。

今回は、Cookieの意味や使い方、また種類についてご紹介していきます。そもそもcookieとは?

Cookieとは、ユーザーがWebサイトに訪問したときのデータを、ユーザーの元に記録しておくための仕組みのことです。あるいは、この仕組みを実現するためにユーザーに送られる小さなデータのことを、Cookieと呼ぶこともあります。

私たちがWebサイトにアクセスしたとき、サーバーがユーザーのアクセス回数やサイト内での行動を認識してcookieを発行します。それが一定期間ユーザーのブラウザに保存されて次回以降のアクセス時にcookieのデータが利用されることになります。

多くのショッピングサイトではユーザーIDやカート情報をCookieで保存しています。これにより、再びサイトにアクセスした時にログイン情報などを再入力する必要がなくなり、スムーズにショッピングができるのです。cookieの種類

Cookieには使用目的が2つあり、その使用目的によって種類も変わってきます。

①ファーストパーティーCookie

ファーストパーティーCookieとは、ユーザーがアクセスしているドメインが発行しているCookieのことです。上記で説明したユーザーIDなどを保存するために、閲覧しているサイト上で発行されるCookieがファーストパーティーCookieにあたります。

②サードパーティーCookie

ファーストパーティーCookieは訪問しているサイトのドメインから発行される一方で、サードパーティーは、ユーザーが訪問しているサイトのドメイン「以外」から発行されたものです。サードパーティーとは「第三者」を意味するものであり、サードパーティーCookieは主に広告配信のターゲティングなどに利用されます。複数サイトにまたがってユーザーの興味や行動を収集し、どのような広告を出せばユーザーの興味にマッチするかを知るために使われます。

過去に「トレーニンググッズ」のWebページを見たあとで、まったく別のWebページを閲覧していたとき、トレーニンググッズの広告が表示された、といったような経験があるかと思います。これがサードパーティーCookieによって表示されているのです。まとめ

ユーザーの情報を保存したり、広告配信にデータを活用したりと、Cookieがどのように使われているのかお分かりいただけたかと思います。普段何気なくWebページを見ているときにも知らぬ間に自分の情報が取られ、広告に使われているとは知らなかった…と驚かれた方もいるかもしれません。現代のオンラインマーケティングにおいて、Cookieが重要な役割を果たしていることは間違いありません。そんな中、Cookieの使用に関して個人情報保護の観点を強化されており、Cookieのデータも明確に個人情報とみなされるようになりました。

プライバシーに対する考えが変化していく中で、Cookieに関する情報についても常にキャッチできるようにして、柔軟に対応できるようにしていきましょう。

-

-

-

チラシにQRコードを付ける効果的な方法について

-

チラシを作成する際に、QRコードを付ける場合があると思います。

しかし、せっかくQRコードを作成しても、ポイントを抑えなければ高い集客にはつながらないケースもあります。実際にどれくらいの人がQRコードからWebサイトへアクセスしてくれるかを把握したうえで、より集客効果を高めていく工夫を施すことが大切です。

今回は、チラシに記載したQRコードが効果を上げるためのポイントについてご紹介します。QRコードからのアクセス率はどれくらい?

QRコードを効果的に活用するには、まず”どんな人”が”どれくらい”QRコード経由でWebに訪れるのかを理解しておくことが大切です。

日本ダイレクトメール協会(JDMA)が2019年12月に実施した「DMメディア実態調査」によれば、Webに誘導するタイプのダイレクトメールを受け取った経験がある人は64.3%で、そのうちQRコードを利用してWebにアクセスした人は40.2%※となっています。特に20~30代男性のアクセス率は50%以上で、半数以上の方が紙からWEBに遷移している傾向があります。

しかし、チラシにQRコードをただ貼り付けただけだと1%もいかないことが多いです。

※ 参照元:日本ダイレクトメール協会(JDMA)「DMメディア実態調査 2019」報告QRコードの効果を高める3つのコツ

チラシのQRコードからのアクセス率を高めるには「レイアウト」「キャッチコピー」「QRコードの設置場所」の3つにこだわることが大切です。それぞれのポイントについてご紹介します。

アクセスしたくなるレイアウトを工夫しよう

QRコードだけを記載しても、アクセスしたら何の情報があるのかが伝わりません。アクセス率を高めるためには、QRコードの遷移先にどのような情報が掲載されているのかを知らせるキャッチコピーを添えてみましょう。

キャッチコピーの文字を目立たせたり、QRコード周りを枠で囲むなどレイアウトを工夫して視認性を高めることで、QRコードからアクセスしてもらいやすくなります。ただし、あまり多くの情報を載せるとかえって見づらくなりますので、スッキリした仕上がりになるように、ある程度余白をとるなどしてシンプルなレイアウトを心がけてください。たくさんいれましょう!

たとえば、チラシが両面印刷であれば、QRコードを表裏の両方に入れたほうがユーザーの目に留まりやすくなります。片面に複数のQRコードを入れるよりも、両面に1ヶ所ずつ入れるほうが視認性は高まるはずです。

チラシにQRコードを埋め込むときの注意点

サイズが小さいと読み取れない

QRコードはサイズが小さすぎると読み取れない場合があるため、注意が必要です。

小さくても15×15mm以上にしましょう。この大きさを下回ると、カメラによってはピントがあわず、読み取れない場合があります。解像度は300〜350dpiを目安とし、粗い画像にならないように気をつけましょう。

入稿する前に、一度実寸大で印刷して実際にQRコードが読み取ることができるか試してみてください。ハッキリと目立つデザインにする

QRコードは色付きでも問題はないですが、読み取りやすさの点では白黒が推奨されています。特に色づかいにこだわりがない場合は、白黒を選んでおくほうが無難です。

また、QRコードの周りには白い縁を付けるようにしましょう。白縁がないと背景と同化し、読み取りにくい場合があります。「QRコード」は商標登録あり

「QRコード」「フレームQR」という文言は株式会社デンソーウェーブの登録商標になるので、「QR」「スマホサイトはこちら」「HPはこちら」などの記載にするようにしましょう。

QRコードからのアクセスを計測しよう

QRコードの効果を図るためには、QRコードに計測用のパラメータを付ける必要があります。

≪手順≫

1、QRコードからアクセスさせたいURLを決める

2、「URL生成ツール」で1のURL、キャンペーン名などを入力

3、完成したパラメータ付きのURLを、URL作成サイトに入力し、QRコードを作成する

パラメータ付きURLで作成したQRコードからのアクセス状況は、Googleアナリティクスで確認可能です。クリエイティブのテストを行いたい場合や、エリア別の数字を確認したい場合は、それぞれ別のキャンペーン名を設定し、ABテストの検証を行ってみましょう。まとめ

QRコードを経由してWebにアクセスする人は増えているため、チラシの作成時にスマホユーザーに対してどのようにアプローチするかを考えることが重要になってきています。QRコードのレイアウトやキャッチコピー、配置場所などを考慮して、ユーザーが思わずQRコードからWebにアクセスしたくなるチラシを作成しましょう。また、QRコードからのアクセスを計測し、効果が出ているか繰り返し検証を行い、より集客効果の高いチラシを作成していきましょう。

-

![0120-188-632 [営業時間] 9:00~18:00 [定休日} 土日祝](https://www.is1.co.jp/images/head_cont.gif?v=20210630)