新着情報

-

-

ビジネスで使える!パスワード管理アプリのおすすめ

-

インターネットが普及して、ネット上のサービスやSNSを使う機会が増えています。

そんな中、ログインIDとパスワードを求められる場面も増え、都度新しいIDとパスワードを作らなくてはなりません。

ログインIDとパスワードを正しく管理することはセキュリティ上重要であり、管理を怠ると情報漏洩や業務効率の悪化につながります。

パスワード管理アプリとは、IDやパスワードを安全に管理できるアプリです。安全性の高いパスワードが自動的に生成され、安全に保管できます。情報漏洩や業務効率の悪化を防げるのがメリットです。

今回はパスワード管理アプリの機能やおすすめアプリ、活用方法などについてご紹介させていただきます。パスワード管理アプリとは?

パスワード管理アプリとは、ユーザーに代わって自動でIDとパスワードを入力するアプリです。

WebサイトやSNSのURLを判別し、記憶したIDとパスワードの候補を表示します。IDやパスワードをどこかに記録する手間や忘れる心配がありません。

セキュリティの面からもパスワード管理アプリは重要です。パスワードをメモした紙を不用意に管理し、個人情報やビジネス上の機密情報が漏洩するというリスクを防止することができます。また、パスワード管理アプリでは、数字やアルファベットがうまく組み込まれた安全性の高い複雑なパスワードが自動的に生成されるため、第三者に見破られる可能性がほとんどありません。

おすすめのパスワード管理アプリ

数あるパスワード管理アプリの中から、おすすめのアプリをいくつかご紹介いたします。

ぜひ参考にしてみてください。1Password(ワンパスワード)

1Passwordは、パスワードを一括管理できるアプリです。

数多くのログインIDやパスワード、クレジットカード情報、銀行口座などの個人情報を「保管庫」で管理し、「マスターパスワード」と呼ばれるひとつのパスワードでアクセスできるようにします。

マスターパスワードを入力する代わりに、指紋認証の利用も可能です。

また、クラウド上でデータを保存できるため、デバイスを気にする必要がありません。Lastpass(ラストパス)

Lastpassは、パスワードと個人情報を暗号化された保管庫で保存できるアプリです。

管理しているパスワードを分析し、変更するべきと判断したパスワードを表示する機能があります。

OSが同じデバイスであれば、パスワードを同期させることも可能です。また、ログインでは指紋認証の利用ができます。Bitwarden(ビットウォーデン)

Bitwardenは、クラウド同期タイプのパスワード管理アプリです。

パスワード数とデバイス数に上限はなく、保管庫にログイン情報を保存して同期し、複数のデバイスで同じ情報を共有できます。True Key(トゥルーキー)

True Keyは、セキュリティソフトのマカフィーが提供するパスワード管理アプリです。

強固なアルゴリズム・ AES-256 でパスワードを保護します。多要素認証が標準で、 マスターパスワードを設定すると、それ以降は顔認証や指紋認証などでログインすることが可能です。パスワード管理アプリの活用方法

パスワード以外の重要情報を保存

パスワード管理アプリの中には、パスワード以外の情報も安全に管理できる機能を備えたものもあります。

クラウド上に「データ保管庫」を備え、ログインIDやパスワードに加えて住所やクレジットカード情報、銀行口座情報などの重要情報も管理できる機能です。

セキュリティレベルの高いアプリですべての情報を保存できるため、情報漏洩のリスクを減らせるでしょう。ISMS認証の取得に役立てる

パスワード管理アプリの導入は、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の取得に役立ちます。

ISMSとは「Information Security Management System 」の略称で、「情報セキュリティマネジメントシステム」とも呼ばれます。自社内で情報セキュリティのリスクを管理する仕組みです。

情報資産を適切に管理し、「機密性」「完全性」「可用性」を維持しながらセキュリティ対策などの取り組みを行い、審査機関の審査に合格すれば ISMS 認証の取得が可能です。Vault機能で閲覧範囲を設定

社内のチームでパスワードを管理する場合、案件ごとにVaultという保管庫を作成し、閲覧範囲を設定できる機能もあります。

保管庫を設けてアクセス範囲を限定できるほか、途中から入ったメンバーへの共有もできます。

重要なアクセス情報は別個の保管庫にしてアクセスを制限することも可能です。まとめ

パスワード管理アプリはIDとパスワードを自動入力し、安全に管理できるかつ、強固な暗号で情報が守られるため、セキュリティ面でも安心です。

パスワード管理アプリはさまざまな会社から提供されており、セキュリティレベルや機能はそれぞれ異なります。

セキュリティ対策のひとつとして活用する前に、利用状況に合ったパスワード管理アプリを選ぶようにしましょう。

-

-

-

Googleアナリティクスに存在するリファラースパムとは?

-

ウェブサイトに訪れたユーザーの行動を詳細に分析することができるGoogleアナリティクス。

しかし、そのアクセス解析の正確性を脅かす存在として「リファラースパム」というものがあります。

「リファラー」とは、アクセスログのひとつで、ユーザーが直前に閲覧していたページURLの情報です。

今回は「リファラースパムとは何か」ということから、確認方法、対策についてご紹介させていただきます。リファラースパムとは?

リファラースパムとは、アクセス元を確認する人をスパムサイトに誘導するために、スパムサイトからアクセスするという悪質な行為です。

「リファラー」(参照元)とはあるページAからリンクをクリックして別のページBに移るときのリンク元Aを指します。Googleアナリティクスではどのようなリンク元から自サイトへ来たのかを調べることができます。

アクセス解析をする際には、リファラーとなるリンク元がどのようなサイトかを確認することもあると思いますが、このリンク元の確認行為を狙ってアクセスさせたいサイトのアドレスをリファラーに不正に偽装する迷惑行為をリファラースパムと言います。リファラースパムによる弊害

リファラースパムによる被害は、ほかのサイトに誘導されるだけではありません。

具体的なリスクとしては以下の2点があります。アクセス解析が阻害される

リファラースパムは決して珍しい行為ではなく、個人ブログのような小規模なサイトでも被害が生じています。それだけ無差別、かつ頻繁にアクセスしてくるのです。

1日に数万PVもあるようなサイトならば解析結果は誤差程度ですが、アクセス数が少ないサイトの場合、解析精度が落ちてしまう可能性があります。ウイルスに感染する恐れがある

サイト運営者がウェブページを開いただけで感染する極めて悪質なリファラースパムもあります。

ウイルスによって顧客情報や機密情報などが奪われれば信用にも関わりますので、注意しなければなりません。リファラースパムは外部サイトに誘導するだけではなく、上記のような致命的な問題も引き起こします。放置せず、なるべく早めに対応する必要があります。

リファラースパムの対策方法

今のところリファラースパムを完全にシャットアウトする方法はありませんが、被害を最小限に抑えるためにも、以下の対策を行いましょう。

怪しいURLはクリックしない

リファラースパム対策で最も重要なのは「怪しいURLをクリックしないこと」です。

セキュリティソフトをインストールしていたとしても、未知のウイルスやセキュリティ更新プログラムが古かった場合は、ウイルスに感染してしまいます。

スパムの傾向としては「海外からのアクセス」「言語設定が未設定」「滞在時間がほぼゼロ」などが挙げられます。このようなサイトのURLを見つけたらみだりにクリックしないようにしましょう。フィルターをかける

リファラースパムはアクセスしないのが一番ですが、放置し続けてもいけません。そのままにしておくとノイズとなって解析結果に悪影響を及ぼします。

明らかなスパムを発見した場合は、アクセス解説ツールのフィルター機能を使ってGoogleにボットとして登録されているボットやスパイダーからのヒットを除外しましょう。

フィルターをかけることで対象のURLからのアクセスを非表示にすることができます。まとめ

このように、真剣にアクセス分析を行い、SEO効果を高めようとしているサイト運営者にとってリファラースパムは非常にやっかいな存在です。

Googleはこのような迷惑行為を重く見て、Googleアナリティクスのリファラーに悪質サイトを表示させないなどのリファラースパム対策を行っています。しかし、まだ完全に排除できているわけではありません。

より精度の高いアクセス解析を行うためにも、「怪しいURLはクリックしない」こと、そしてスパムを見つけたら「フィルターをかける」ことを意識していきましょう。

-

-

-

SNS広告とは

-

スマートフォンやタブレットの普及により、X(旧Twitter)やInstagram、Facebookといった各種SNSからの情報収集は、人々の生活に欠かせないものになりました。

そこで注目を浴びているのが、SNSを使って自社の商品やブランドを宣伝する「SNS広告」。

ユーザーのプロフィール情報を元にした精度の高いターゲティングや、リスティング広告やリターゲティング広告ではリーチしづらい潜在層へ効果的にアプローチできるのが、SNS広告の魅力です。

今回はSNS広告の基礎知識やメリット、ポイントなどについてご紹介させていただきます。SNS広告とは?

SNS広告とは、X(旧Twitter)・Instagram・Facebook・LINEといったSNSプラットフォームに配信する広告のことを指します。

SNSのタイムラインやストーリーズ、おすすめアカウント欄に表示される広告などが該当し、最近ではテキスト+バナーだけでなく、動画やカルーセルを活用して訴求するものも増えています。

検索結果に連動して表示されるリスティング広告と同様に「運用型広告」呼ばれ、日予算・ターゲット・クリエイティブ・配信フォーマットなどの改善を行いながら、広告効果を最大化させていきます。SNS広告のメリット

ターゲティングの精度が高い

SNS広告の最大のメリットは、ターゲティングの精度の高さにあります。

プラットフォームによって若干内容は異なりますが、SNSはユーザーがアカウントを登録する際に、年齢や性別・勤め先・役職・学歴・趣味といった個人情報の登録が求められます。

このようなユーザー自身が入力したデータと、SNS上の行動データ(いいね・シェア・動画再生など)を元に、詳細なターゲティングが可能になります。

例えば、「20代女性で美容に興味がある人」「都内在住の男性でIT業界に勤務している人」など、商品やサービスを訴求したい人に、的確に広告を出せることがSNS広告の魅力と言えるでしょう。潜在顧客にリーチができる

リスティング広告などでは「検索」や「サイト訪問」といった能動的な行動をとったユーザーにのみ広告を発信する「プル型」の広告です。商品を知らないユーザーや悩みを自覚していないユーザーに向けて広告を発信することができません。

しかしSNS広告は、様々なユーザーに対して積極的に広告を発信ができる「プッシュ型」の広告です。

自社の商品を認知していない「潜在層」にリーチすることができ、商品認知の拡大やブランディングに効果的です。他の広告よりもユーザーに受け入れられやすい

SNS広告はプッシュ型の広告でありながら、ユーザーのタイムラインに自然に溶け込むことや、クリエイティブの手法が豊富なことから、比較的ユーザーに受け入れられやすい傾向があります。

ついつい拡散したくなる面白い広告やキャッチーな広告であれば、ユーザー自身の拡散によって「バズ」や「バイラル」といった現象を起こし、企業が想定していた以上の反響を呼ぶことがあるのも、SNS広告の特徴と言えるでしょう。SNS広告を成功させる4つのポイント

SNS広告は、潜在層にアプローチができるという特性がありますが、リスティング広告などと比較すると、必ずしもCPA(顧客獲得単価)が優れているという訳ではありません。

SNS広告を成功に導くためには、運用の目的をしっかりと定めて、コンバージョンのポイントやKPIの設計を行わなければなりません。

SNS広告を効果的に運用するためのポイントを4つご紹介いたします。ターゲットを明確にする

まずは、誰に広告を届けたいのかを明確にする必要があります。

SNS広告は、ユーザーのプロフィール情報を元に正確なターゲティングが行えることが魅力ですが、それに加えて、「SNS上の友達の友達」「特定のページをいいねしている人」「特定アカウントをフォローしている」など、他の広告ではできない特殊なターゲティングが可能です。

詳細なターゲティングができるからこそ、広告のチューニングを重ねて、広告の効果を最大化させるターゲット層を選定する必要があるでしょう。ユーザーにとってもらいたいアクションを考える

商品やブランドの認知を拡大したい、ユーザーからの関心度を高めファンを増やしたい、商品のLP(ランディングページ)に誘導したい、お問い合わせなどのリードを獲得したいなど、SNSの広告運用の目的によって、定めるべきコンバージョンのポイントや成果指標が異なります。

ビジネスのゴールを達成するためには、どこをコンバージョンに設定するべきか、コンバージョンを達成するためにはどのようなKPIを設計すれば良いのか、といった戦略の設計をする必要があるでしょう。広告の見せ方にも工夫が必要

同じSNSの広告プラットフォームでも、スマホやPCなどデバイスによって配信場所は異なりますし、配信のフォーマットも多種多様です。

静止画とテキストだけでなく、動画を使った広告やスワイプによって複数のビジュアルを見えるカルーセルといったフォーマットもあります。最近では、Instagram広告に代表される縦型の動画「ストーリーズ」を活用する例も増えています。

ユーザーにとって興味のない広告が無視される時代において、いかにターゲットとなるユーザーに魅力的に感じてもらう広告にするのかも、重要な視点と言えるでしょう。クリエイティブはスピーディに差し替える

SNSはその特性上、ユーザーが1日に何度もタイムラインに訪れます。そのため、クリエイティブを早いスパンでリフレッシュしていかなければ、ユーザーに飽きられてしまい、成果を出すことが難しくなってきます。

同じクリエイティブを出し続けるのではなく、複数のクリエイティブを用意して、効果検証を行っていきましょう。まとめ

出稿先SNSの選定や広告アカウント構築、KPI・KGIの最適化…と、適切なSNS広告の運用には検討すべき事柄はさまざまです。運用してみたものの成果があがらず、課題を抱える企業も少なくないでしょう。

SNS広告における運用方法や見直しについて何かお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

-

-

-

新潟県チャレンジ補助金が始まりました!

-

2024年4月22日から新潟県チャレンジ補助金が始まりました!

【新潟県チャレンジ補助金のページ】

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikishinko/challenge202102niigata.html2023年度までの「一般型」を見直し、今年度は地域課題の解決につながる取組を支援する(地域課題解決型)とともに、新たに「重点課題解決型(生産性向上枠)」を設け、省人化・省力化に向けた取組に対して支援されるようです。

「重点課題解決型(DX・GX対応枠)」は、昨年度までの「重点型」と同様との記載がありました。

相談窓口は各地域の商工会及び商工会議所になりますが、(株)アイサポートとしては、申請を検討されている方にはヒアリングし、どのカテゴリがよいのか?どのような申請にするのかなどアドバイスさせていただきます。

相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。下記フォームにご入力いただければと思います。

https://www.is1.co.jp/contact.html【地域課題解決型】

新たな商品・サービスの開発や新たな販売・提供方法への転換等の取組であって、地域の課題解決に資する取組であること【重点課題解決型(DX・GX対応枠)】

「DX」や「温室効果ガスの削減」に資する製品・サービスの開発や生産プロセスやサービス提供方法の改善等の取組であること【重点課題解決型(生産性向上枠)】

製品・サービスの生産・提供プロセスにおいて人による作業に依存する業務を機械・システムで代替することなどにより省人化・省力化を図る取組であること

-

-

-

広告ライブラリで競合他社の広告をチェック

-

Googleのリスティング広告やSNS広告など、広告を運用していると競合他社がどんな広告を配信しているのか、気になったことはありませんか?

検索連動型広告であれば任意のキーワードで検索して広告を見ることもできますが、ディスプレイ広告やSNS広告は見たいタイミングで探したい広告が見つからないものです。

今回はFacebookやInstagramの広告限定ですが、他社の広告を簡単に調査できるMetaの「広告ライブラリ」についてご紹介させていただきます。広告ライブラリとは

広告ライブラリとは、Meta広告の配信先であるFacebookやInstagram、Messenger、Audience Networkに現在掲載されているすべての広告をキーワードまたは広告主名を使って検索できる機能です。

広告のバナーや動画を実際に掲載されている広告とかなり近い形で見ることができます。

他にも、広告のリンク先や、どのプラットフォームに配信されているかなどの情報も確認することが可能です。誰でも無料で利用することができますが、アルコール飲料やギャンブルなど年齢制限のあるものに関する広告については、Facebookにログインしていない人や制限年齢未満の人には広告クリエイティブが表示されません。

広告ライブラリの使い方

①まず広告ライブラリを開きます。

②国を選択し、広告カテゴリの「すべての広告」を選んでキーワードを入力し、Enterボタンを押します。

③検索キーワードに関連する広告があった場合は、掲載開始月の順に広告が一覧表示されます。

検索方法は4つあり、引用符(” ”)を使うと、より意図通りの検索結果を出しやすくなります。

一つの単語で検索:その単語に関連する広告

複数の単語で検索:すべての単語に関連する広告

完全一致:“ “内と完全一致する単語が含まれた広告

複数の完全一致:すべての“ “内の単語と完全一致する単語が含まれた広告広告の詳しい情報を確認する

検索した結果、いろんな広告が表示されたかと思いますが、実際にどんな情報が確認できるのか、詳しい情報を確認する方法をお教えします。

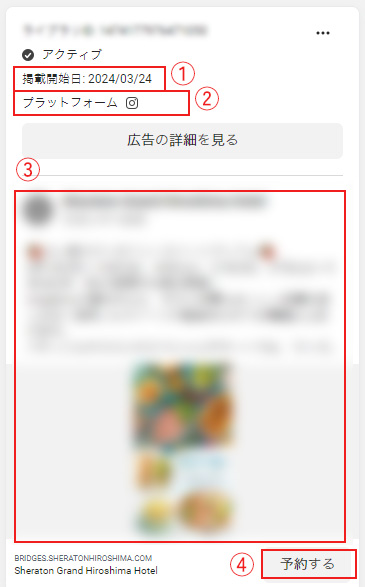

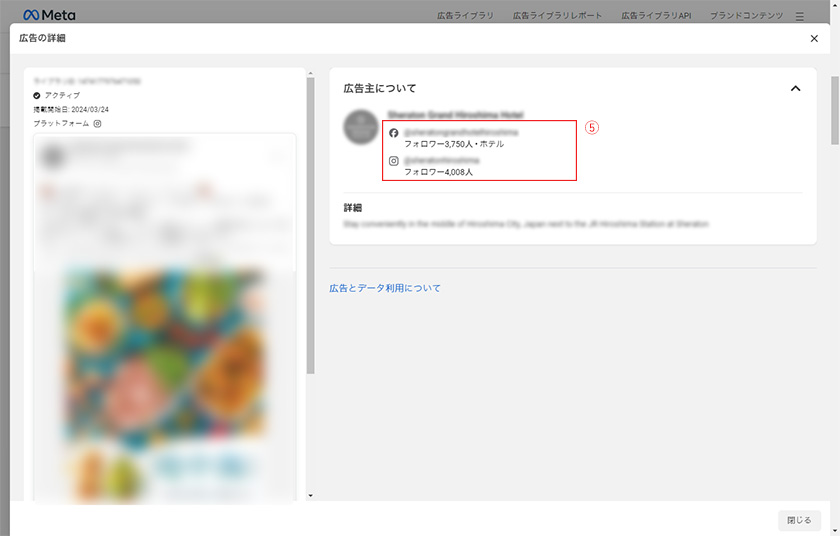

広告ライブラリでは、下記の情報を見ることができます。

①広告の掲載開始日

②配信されたプラットフォーム

③広告クリエイティブ(バナーや動画)

④広告のリンク先

⑤Facebook、Instagramのアカウント情報(アカウントID、フォロワー数)

また、広告主が出稿しているすべての広告を見ることもできます。

特に②の配信されたプラットフォームは、他社がどの配信面に広告を出しているのか確認できます。

たとえば、他社がInstagramに絞って配信している場合、自社の見込み顧客もInstagramと相性が良いと仮説を立てることができます。

もちろん、あえて他社が出していない配信面に広告を配信するのも一つの手だとは思いますが、いずれにしても他社がどのプラットフォームに配信しているか分かるのは戦略を考えるためには有益かと思います。まとめ

あくまで「広告の透明性」の向上を図るために導入されている広告ライブラリですが、単に模倣する目的で利用するのではなく、より広告主の魅力が伝わるように、広告の掲載状況を参考にするのはユーザーのメリットにもなります。

また裏を返せば、出稿側もどんな広告を出しているかは明白となります。ぜひ目的を間違わずに、ユーザーにとってよい広告体験を届けられるように「広告ライブラリ」を利用してみてください。

-

-

-

ゴールデンウィーク休業のお知らせ

-

誠に勝手ながら弊社では、今年のゴールデンウィークは下記の通り休業させていただきます。

2024年4月27日(土)~2024年4月29日(月)

2024年5月3日(金)~2024年5月6日(月)お客様にはご不便をお掛け致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

-

-

-

SNSに群がる「インプレゾンビ」とは

-

X(旧Twitter)に最近、大量の“ゾンビ”がわいていることはご存知でしょうか。

「リプライゾンビ」「インプレゾンビ」などと呼ばれるゾンビで“本物”のゾンビではなく、バズった投稿に意味のないリプライを繰り返すbot群を指す言葉です。

今回はX(旧Twitter)などのSNSにおいて大量にわいている「インプレゾンビ」についてご紹介させていただきます。インプレゾンビとは

インプレゾンビとは「インプレッションゾンビ」の略称で、X(旧Twitter)などのSNSにおいて、ポスト(投稿)の表示回数を稼ぎたいアカウントのことを指します。

ゾンビたちはフォロワー数の多いニュースアカウントの投稿やバズったポストのリプライ、「トレンド」のタイムラインに現れ、人気のポストを丸ごとコピーした投稿などを行います。そのため確認したいリプライやトレンドの元の投稿がどんどん埋もれていってしまいます。インプレゾンビは、勢いよくバズったポストにわらわらと湧いてリプライします。

一言だけ返信するゾンビもいれば、ポストの内容をまとめたような文章、全く関係ない画像や動画を返信するゾンビもいますが、そのほとんどは、自動化されたbotアカウントです。この迷惑至極な「インプレゾンビ」は、2023年秋ごろから少しずつ姿を見せ始め、外国語でリプライやポストしており、アカウント名やプロフィール画像も海外のアカウントらしい装いでしたが、2024年になってからは日本人のようなプロフィールを掲げ、日本語で投稿するインプレゾンビも増殖しています。

インプレゾンビの目的

インプレゾンビの目的は、ずばりお金、収益です。

インプレゾンビが増えたきっかけは、Xが開始した「クリエイター広告収益分配プログラム」だと言われています。

同プログラムは、サブスクリプション「Xプレミアム」に加入しているかつ条件を満たしたユーザーに対して、Xが広告収益の一部を分配する仕組みです。

バズツイートに機械的にリプライを行うことで、Xから広告収益を得られる「クリエイター広告収益分配プログラム」を利用し、金銭を得ようとしているようです。プログラムへの参加条件は、

(1)フォロワーが500人以上

(2)過去3カ月の投稿に対するインプレッションが500万件以上

(3)有料サービス「X Premium」を利用中、または認証済み組織に参加している

ことです。バズったツイートにいち早くリプライすると、リプライ一覧の上部に表示され、バズツイートが閲覧されるたびにインプレッションが稼げるため、注目されるツイートを工夫しなくても、(2)の資格を得やすくなります。

「リプライゾンビ」「インプレゾンビ」たちのアカウントは、(3)の認証アカウントであることがほとんど。

リプライにより(2)の条件を満たした上で、フォロワーを増やせば、すべての条件をクリアし、広告収益プログラムを通じて収入を得られるというわけです。インプレゾンビを見かけた時の対処方法

簡易的なものとしてはインプレゾンビのアカウントをブロックすることが挙げられますが、なにしろ数が多く、キリがありません。

よく使われる言葉をミュートワードに登録する手法もあるものの、以前より自由に日本語を扱うインプレゾンビが増えた現在はすり抜けてしまうこともあります。自分が投稿する際には、返信できるアカウントを制限しておくと、インプレゾンビにリプライされることはありません。

投稿画面を開いたら、地球アイコンの横の「すべてのアカウントが返信できます」をクリック、またはタップして、「返信できるアカウント」で「フォローしているユーザー」や「あなたが@ポストしたアカウントのみ」を選べばOKです。また、ブラウザーの拡張機能を開発しているユーザーもいるようです。

インプレゾンビを表示させない機能が用意されているとのことですので、利用を検討してみてもよいと思います。まとめ

インプレゾンビは他人の投稿の真似や虚偽の投稿、意味の通らない投稿をインプレッション数目当てで繰り返しています。

そうした投稿の中には、人々を混乱させるようなデマ情報なども含まれることがあるため、そんな投稿を拡散しないようにするなど、ひとりひとりが気を付けていくことが大事になってきます。常に情報が正しいのか、誰が発信しているのかを意識するようにしてSNSを楽しみましょう。

-

-

-

Windows11の新機能「Copilot in Windows」について

-

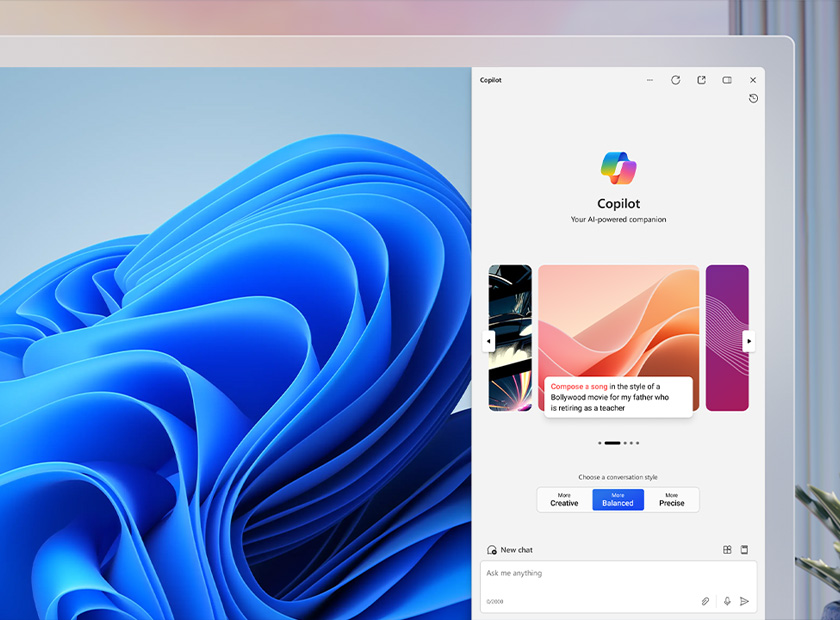

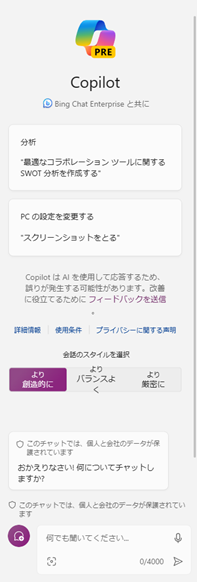

最新のWindows 11にAIチャット機能「Copilot in Windows」という対話型AI(人工知能)が組み込まれました。

「Copilot in Windows」(Windows Copilot)は、Windows 11 の 150 以上ある新機能の中で、最も注目されている機能の1つで、AIを利用したアシスタント機能のことです。

今回は新たに追加されたCopilot in Windowsの特徴や使い方などについてご紹介させていただきます。Copilot in Windowsとは

Copilot in Windowsとは、Windowsに搭載された対話型の人工知能(AI)で、Windowsの一つの機能として用意されています。

このCopilot in Windowsでは、OSにAIが組み込まれており、対話型機能が使えるようになりました。

ユーザーは Copilot と会話をしながら、Windows の設定や機能、アプリを検索したり、実行したりする手助けをしてくれる機能となっています。

生産性や仕事の効率を上げることができると、多くの期待が寄せられています。AIを活用したCopilot in Windowsは、従来さまざまなOSに搭載されていた対話型のシステムとは大きく異なった特徴があります。

・対話型での操作によるアシスタント機能

・英語や日本語などさまざまな言語による情報検索ができる

・Windows 11の操作もできる

・Microsoft365 Copilotを使うとOffice文書などが作れる

・テキストの作成や要約、説明などの機能などといった一般ユーザー向けの機能だけでなく、専門的な技術や知識を活用する開発者向けの機能も備えているそうです。

Copilot in Windows の使い方

※Copilot in Windows を利用するには、Windows 11 を最新版にアップデートする必要があります。

①タスクバーに Copilot のアイコンが表示されます。このアイコンをクリックすることで、Copilot が起動します。

もしくは、キーボードの「 Windows + C 」を同時押しで起動します。

②Copilot が起動すると、画面の右側に Copilot のウィンドウが表示されます。

中~下段に、”会話のスタイルを選択”とありますが、ここで選んだスタイルで、Copilot in Windowsの挙動が変わります。

また、さらにその下段の入力ボックスで、「Copilot in Windows」とのチャットを開始できます。

Copilot in Windowsは、ユーザーの入力に応じて、適切な回答や操作を行います。

例えば、スピーカーの音が大きい時に、Copilotに「音量を下げて」とお願いすると、「音量を下げますか?」と入力内容を再度確認してくれます。「はい」を選択することで、Copilotが自動で音量を下げてくれたりします。

また、「音が大きいです」や「静かにして」と曖昧な内容を入力した場合でも、Copilot が入力者の意図を判断し、回答してくれます。

その他にも「音量をミュートにする」「ダークモードの有効化」など Copilot に依頼することで、簡単にWindows の設定変更をすることができます。また、「メモ帳を開いて」などを入力することでWindowsのアプリを起動することもできます。

「スクリーンショットをとって」や「ペイントで絵を描きたい」など依頼に応じてアプリを簡単に起動することができます。こういった設定変更やアプリの起動だけではなく「今日の天気は?」「東京の人口は?」など気になる質問をCopilotに投げかけると、情報を取得して質問に応じた回答を返してくれます。

WebページのURLと「このURLの記事を要約してください」をCopilotに入力すると、Copilotが記事を確認して要約してくれたりもします。Copilot in Windows の活用方法

AIを搭載したシステムであるCopilot in Windowsは個人でもビジネスでも活用できる場面があります。

以下では、Copilot in Windowsの機能を踏まえた活用方法の一部をご紹介します。個人での活用

<調べものに使う>

いろいろな調べ物や疑問を検索エンジンで一から調べていると時間がかかります。こうしたものをCopilot in Windowsで調べることで効率が上がります。<自分の求める音楽が聴きたいときに使う>

たとえば、「気持ちが落ち着くような音楽をかけて」とリクエストすると、オススメのプレイリストを提案してくれます。ビジネスでの活用

<事務作業>

・PCの設定変更

・マニュアルや手順書の作成

・指定したファイルの要約や説明、リライト

・言語の翻訳<コンピュータ操作>

・音声によるコンピュータ操作

・チャット操作でのコンピュータ操作

・プログラミングの補助

・データ分析さらに、MicrosoftではMicrosoft 365、Visual Studio Codeなど、さまざまなビジネスアプリケーションにAIを搭載し始めています。

こうしたものをうまく組み合わせることで、さらに仕事に効率向上などにつながるでしょう。まとめ

2023年9月のWindows 11のアップデートともに実装されたCopilot in Windowsは、AIを活用した画期的な対話型の機能です。

以前からWindowsにはCortanaと呼ばれる音声アシスタント機能が搭載されていましたが、それとの大きな違いは、「AIが組み込まれ、ユーザーの質問に対して、より的確な回答を返す」という点です。

Copilot in Windowsは、チャット型の対話機能だけでなく、Windowsのさまざまな操作やMicrosoft365のOfficeアプリケーションでの活用など、仕事やプライベートにおいて多くの利用用途があります。興味のある方はぜひCopilot in Windowsを実際に使ってみてください。

-

-

-

2024年4月:補助金・助成金最新情報

-

補助金や助成金は、国や自治体が産業振興や雇用の推進、地域活性化などに貢献する事業に対して交付する資金のことを指します。

潤沢な資金が用意しづらい場面が多い中小企業や個人事業において、有用な資金調達手段の一つです。

新潟県燕市、三条市を中心に現在実施されている補助金・助成金の一部をご紹介します。事業再構築補助金

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。

そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。【補助対象者】

・事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けること

・付加価値額を向上させること 等【支援内容】

[成長枠の場合]

上限額:2,000万円~7,000万円

補助率:2分の1 または 3分の1【実施機関】中小企業庁

【詳しくはこちら】

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/小規模事業者持続化補助金

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

【補助対象者】

・小規模事業者であること

・資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

・確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと 等【支援内容】

上限額:[通常枠]50万円

[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円

補助率:3分の2以内(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は4分の3)【実施機関】全国商工会連合会

【詳しくはこちら】

https://r3.jizokukahojokin.info/ものづくり補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

【補助対象者】

以下のいずれかの要件を満たすものに限ります。

・中小企業者(組合関連以外)

・中小企業者(組合・法人関連)

・特定事業者の一部

・特定非営利活動法人

・社会福祉法人【支援内容】

各申請枠によって変動【実施機関】中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構

【詳しくはこちら】

https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html新事業チャレンジ補助金

エネルギー・原材料価格高騰の影響を踏まえ、中小企業等が経済社会活動の変化に対応するために行う新たな商品開発やサービスの提供、またはDXや脱炭素等に関する前向きなチャレンジを支援するものです。

【補助対象者】

・県内中小企業であること

・一般型については、売上減少要件に該当する事業者であること【支援内容】

一般型

・補助率 2分の1以内

・補助金額上限 100万円(補助対象事業費200万円)

・補助金額下限 10万円(補助対象事業費20万円)

重点型

・補助率 3分の2以内

・補助金額上限 133万3千円(補助対象事業費200万円)

・補助金額下限 13万3千円(補助対象事業費20万円)【実施機関】新潟県

【詳しくはこちら】

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikishinko/challenge202102niigata.htmlまとめ

新潟県燕市、三条市を中心に実施している補助金・助成金の一部をご紹介しました。自身の事業で該当する補助金・助成金などがあれば、積極的に申請を検討してみてください。

※申請期間が設けられているものもあります。自身が申請する段階で、まだ申請期間内であるかを確認するようにしてください。

-

-

![0120-188-632 [営業時間] 9:00~18:00 [定休日} 土日祝](https://www.is1.co.jp/images/head_cont.gif?v=20210630)