ブログ

-

-

集客に強いホームページとは?集客に繋がるホームページを作る際のポイント

-

Webマーケティングは実施して当たり前の風潮が生まれている現在、集客目的でホームページを作ろうかと検討している経営者の方がたくさんいらっしゃると思います。

しかしホームページは、ただ作れば良いというわけではありません。

ホームページを制作する背景には、自社のサービス申し込みやお問い合わせなどの目的が必ずあると思います。その目的を達成するためには、見込み客をホームページに集客する必要があります。

今回は、集客に強いホームページについて、その特徴やポイントについてご紹介します。集客できるホームページの特徴

まず初めに集客できるホームページの特徴についてご紹介いたします。

ターゲットが定まっている

集客に強いホームページは「誰に向けた情報か」が明確になっています。

ホームページは、自社のサイトに訪れるであろうターゲットを想定し、そのターゲットが求める情報を提供し続けなければなりません。ターゲットの年齢層や性別などが明確でなければ、一貫した情報を提供するのは難しく、離脱につながってしまいます。SEO対策を行っている

集客に強いホームページを作るためには、Google検索からの流入が欠かせません。

GoogleやYahooといった検索エンジンは老若男女問わず大勢の人が利用しているため、検索エンジンで上位に自社ホームページを表示させることができれば、非常に多くの人にアプローチできます。

検索結果の上位を目指すためには、SEO対策を実施しなければなりません。分かりやすく使いやすい

集客できるホームページには、分かりやすく使いやすくなっているという共通点があります。

「ユーザビリティが高い」とは、例えば「サービスや料金内容がわかりやすい」「すぐにお問い合わせができる」など、ユーザーにとって使いやすいサイトになっているということです。

自社の商品やサービスに興味を持ってもらえたとしても、知りたい情報を見つけられなかったり、申し込み方法がわかりづらかったりしたら、見込み客を失ってしまうかもしれません。

ホームページに訪れた人がスムーズに購入や問い合わせに進められるよう、わかりやすいコンテンツ設計が大切です。集客に強いホームページの作り方

1:目的を設定する

まずは自社の商品を購入してほしい、資料をダウンロードしてほしい、問い合わせを増やしたい…などといったホームページを作成する目的を明確にしましょう。

何を目的にするかによってホームページの構成は変わってきます。売上に直接つなげたいのであれば、お問い合わせや購入ページまでの導線をわかりやすくすることが必要になってきます。2:ターゲットを明確にする

目的が設定できたら、ホームページに訪れてほしいターゲットを明確にしましょう。

例えば、性別や年齢、年収などを設定します。

ターゲットが男性なのか女性なのか、20代なのか60代なのかで好みのデザインが異なります。

若い人向けであれば見栄えの良さが重要かもしれませんし、シニア層向けであれば、デザイン性よりもシンプルでわかりやすいサイトがいいかもしれません。3:キーワードを設定する

ターゲットが決まったら、SEO対策のために、検索されるキーワードを設定しましょう。

キーワードは、ユーザーが検索しそうな悩みや商品をほしい人が検索するであろう語句を選定します。4:ページ構成を決めて、コンテンツを作成する

キーワードを設定したら、ユーザーが悩みを解決できるようホームページの構成を決めましょう。

コンテンツは、ターゲットの悩みを解決できる情報であることが大切です。商品やサービスによっては、口コミや画像・動画などを用意するとよいでしょう。5:最新情報を更新する

ホームページは、いつでも最新情報が公開されている状態にしましょう。情報が更新されていないと、本当に運営しているのかといった不信感につながり、商品・サービスに興味を持ったユーザーを取りこぼしてしまう危険性があります。

ホームページは作って終わりではなく、作った後も更新し続けることが大切です。ホームページで集客するコツ

お知らせなどの記事を更新する

自社のサービスの使い方や新情報など、ユーザーに役立つ情報を発信することで、サイトのファンを育成することができます。

お知らせなどの記事を充実させると、まだ商品そのものに関心がない見込み客の集客も期待できます。

より広い層にリーチできるため、EC・ポータルサイトであっても記事の更新は有効です。SNSを一緒に運用する

X(Twitter)・Facebook・YouTubeなどのSNSアカウントの開設・運用も並行して行っていくのもおすすめです。

定期的に見込み客が興味のありそうな情報を発信し、フォロワーを獲得できれば、SNSからホームページへの流入も期待できるようになります。

またSNSは拡散力が強いため、コンテンツの拡散によってさらに新しい顧客を獲得できる可能性があります。広告を活用する

自社の商品・サービスを多くの人に広めたい場合は、広告の活用も検討してみてもよいでしょう。

Googleの検索結果に表示されるリスティング広告やWebサイトやアプリ上にテキスト・画像・動画で表示されるディスプレイ広告、各SNSで表示されるSNS広告など、ターゲットに合わせたプラットフォームに広告を出すことで集客が見込めます。

広告の出稿は有料となっているため、予算に合わせて検討してみてください。まとめ

集客に強いホームページを作るのはそう簡単ではありません。目的を明確にしたうえで、デザインだけでなく集客・成約につながる戦略と設計が必要になります。

何となくホームページを作成するのではなく、目的の整理から達成したいゴールを定めた上で、適切なホームページを作成し、運用できるようにしましょう。

-

-

-

メルマガは今どのくらい読まれているのか?メールマガジン購読状況調査の結果について

-

ウェブマーケティングツールとして、長く親しまれているメールマガジン。私たちに欠かせないツールであるメールを使用して、様々な情報の配信がされています。

一方で、最近ではSNSの利用率も高くなり、「メールはもう見ない」のではないか、という声も聞こえてきます。

そこで今回は、「メールマガジンがどのように読まれているのか?」購読状況を調査された結果についてご紹介していきます。メールマガジン購読状況調査について

調査目的

メルマガ購読状況についての現状を把握し、メール配信の企画・実務に携わる方々に役立つ情報を提供するため。

また、仕事用とプライベート用のメールアドレスそれぞれの購読状況を比較するため、調査対象者を下記とした。調査概要

・調査方法 :インターネット調査

・調査期間 :2023年8月18日~8月26日

・対象者 :会社員、公務員、自営業を含めた経営者、20代〜60代(回答者の年齢分布は国勢調査の人口比率に対応)

※株式会社ベンチマークジャパンによる調査結果メルマガ購読についての調査結果

メルマガ購読の調査結果について、抜粋してご紹介いたします。

メルマガを受信している人の割合は?

「プライベートと仕事用のメールアドレスいずれかで、メルマガを最低1通以上受信しているか」について、全体の71.3%がメルマガを受信していると回答がありました。昨年度は73.0%でしたので、比較すると1.7ポイント低下しています。

また、年代が上がるにつれメルマガの購読率が上がっています。この傾向は昨年度も見られましたが、若い世代はSNSを活用している割合が比較的高く、情報収集のチャネルが分散しているためだと考えられます。メルマガを読む時間帯は?

■仕事用アドレス

1位:12時~15時台(25.8%)

2位:~9時台(23.8%)

3位:10時〜11時台(16.9%)■プライベート用アドレス

1位:21時~23時台(24.3%)

2位:19時〜20時台(20.9%)

3位:12時~15時台(19.1%)仕事用アドレスの順位は昨年度と変わらず、朝から午後にかけて読んでいる人が多い結果となりました。

プライベート用アドレスでは、夜の時間帯を中心にメルマガが読まれている結果となりました。また、「12時〜15時台」が3位に入っており、昼から午後にかけての時間帯も比較的多くの人がメルマガを読んでいることが分かりました。1日何通のメルマガを受信している?

仕事用もプライベート用も1位は「1〜5通」、2位は「6〜10通」でした。

また、3位は「21通以上」となり、メールの受信通数は人によりばらつきのある傾向が見られます。メルマガを開封するかどうかは何を見て決めている?

1位は「件名・タイトル」で51.5%(昨年比+0.7ポイント)、2位は「本文プレビュー」で20.7%(昨年比+2.5ポイント)、3位は「送信元名」で19.8%(昨年比+0.7ポイント)でした。

昨年と比率はほとんど変わらないものの、微差で2位と3位が入れ替わる結果となりました。GmailやAppleメールのスマホアプリでは本文プレビューがPCよりも目立つため、その影響もあるかもしれません。詳しくは以下のURLよりご確認ください。

https://www.benchmarkemail.com/jp/blog/newslettersurvey2023/まとめ

メルマガを配信する上で、実際にメルマガはどんな風に読まれているのか、どんな年代の人々が読んでいるのかといった情報を収集することはとても大事になってきます。

日々情報収集を行い、お客様に興味を持って読まれるメルマガを配信していきましょう。

-

-

-

LINEで集客!LINE公式アカウントの作成・運用をサポートいたします

-

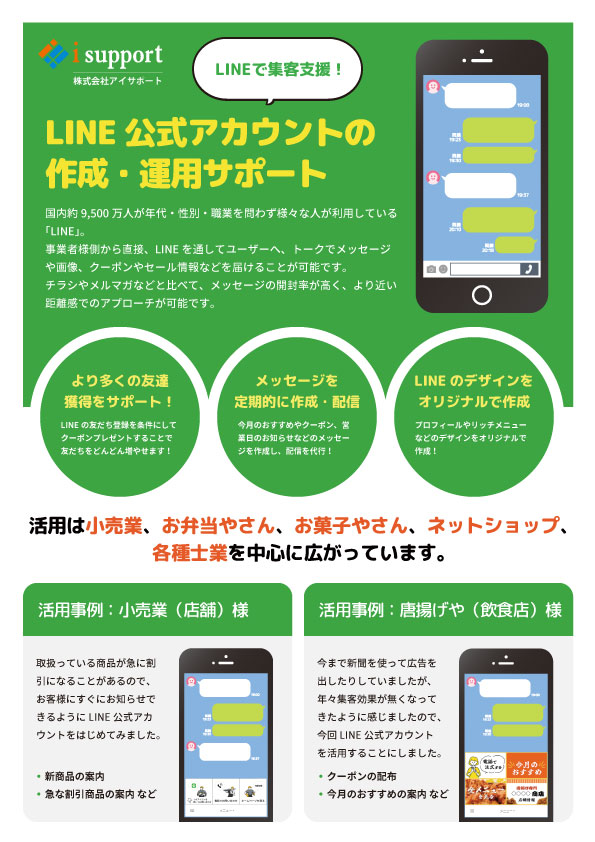

アイサポートではLINE公式アカウントの作成・運用サポートを行っております。

国内約9,500万人が年代・性別・職業を問わず様々な人が利用している「LINE」。

事業者様側から直接、LINEを通してユーザーへ、トークでメッセージや画像、クーポンやセール情報などを届けることが可能です。

チラシやメルマガなどと比べて、メッセージの開封率が高く、より近い距離感でのアプローチが可能です。より多くの友達獲得をサポート!

LINEの友だち登録を条件にしてクーポンプレゼントすることで友だちをどんどん増やせます!

クーポン画像の作成から設定、配信までアイサポートで対応いたします。メッセージを定期的に作成・配信

今月のおすすめやクーポン、営業日のお知らせなどのメッセージを作成し、配信を代行いたします。

LINEのデザインをオリジナルで作成

プロフィールやリッチメニューなどのデザインをオリジナルで作成します。

活用事例

小売業(店舗)様

取扱っている商品が急に割引になることがあるので、お客様にすぐにお知らせできるようにLINE公式アカウントをはじめてみました。

【対応内容】

・新商品の案内メッセージの配信

・急な割引商品のお知らせ

・定期的なおすすめ商品の案内唐揚げや(飲食店)様

今まで新聞を使って広告を出したりしていましたが、年々集客効果が無くなってきたように感じましたので、今回LINE公式アカウントを活用することにしました。

【対応内容】

・お友達登録クーポンの配布

・定期的なおすすめ商品の案内サービス内容

プロフィール設定

友だち登録の時に、最初に目にする画面です。

設定したプロフィール情報は、友だちになっている人もなっていない人も見れる画面なので情報を充実させておくとお客様にとってわかりやすくなります。リッチメニュー作成

最大6個、トーク画面にリンクメニューを設定できます。

電話やメールでのお問い合わせ、店舗情報、他SNSへのリンクなどを設定することができます。アカウントの内容ごとに合ったデザインを作成いたします。クーポン設定

クーポンを配信することによって、新規友だちとリピーターを増やすことができます。

クーポン画像の作成から設定、配信まで対応いたします。メッセージ配信代行

お得なキャンペーン情報やクーポンなどのメッセージを定期的に設定・配信いたします。

月に1,000件までは無料で配信できます。LINE公式アカウントを始めてみたい、気になっている方がいらっしゃいましたら、ぜひアイサポートまでご相談ください。

詳しくはお電話もしくはお問い合わせフォームからお問い合わせください。

-

-

-

【2024年版】日本・世界のSNSの利用者数ランキングをご紹介

-

SNSは情報のアップデートが激しく、トレンドが日々変動していくメディアです。

人々のコミュニケーションツールとして欠かせなくなっているSNSは企業含め、どんどん利用者数を増やしていっています。

今回は、多くの人々の生活の中心となっている「SNS」について、2024年版の日本を含む世界のSNSユーザー数や普及率、その特徴などについてご紹介します。日本と世界のSNSユーザー数ランキング

まず初めに日本と世界のSNSユーザー数ランキングについてご紹介いたします。

日本のSNS利用者数ランキング

▼日本の主要SNSの利用者数ランキング

1位:LINE 9,500万人

2位:YouTube 7,120万人

3位:X(旧Twitter) 6,658万人

4位:Instagram 3,300万人

5位:Facebook 2,600万人日本のSNS利用者数ランキングでは、1位はLINEで9500万人。2位はYoutubeで7,120万人。3位はX(旧Twitter)で6,658万人。そして、Instagram、Facebookと続きます。

LINEはもはやメールに替わる国民の通信手段となっているといっても過言ではないでしょう。また年代別のSNS利用率では、10代〜20代は90%以上、30代〜40代で80%後半と非常に高い利用率となっています。

「SNS利用者は若年層が多いのではないか?」というイメージをお持ちの方も少なくないですが、50代〜60代でも70%を超えており、年代問わず多くの方が利用するメディアであることがわかります。世界のSNS利用者数ランキング

世界の主要SNSの利用者数ランキング

▼世界の主要SNSの月間アクティブユーザー数ランキング

1位:Facebook 29.1億人

2位:YouTube 25.6億人

3位:WhatsApp 20億人

4位:Instagram 14.8億人

5位:WeChat 12.6億人世界のSNS利用者数ランキング、1位はFacebook。2位がYouTube。3位がWhatsApp。そしてInstagram、WeChatと続きます。

第1位のFacebookを運営するMeta社は、第4位のInstagramも運営しており、Top5のSNSメディアの内、2つランクインする世界最大手のSNSカンパニーです。

日本では馴染みのない方が多いかもしれませんが、5位のWeChatは中国でリリースされたSNSであり、中国発のSNSが世界全体でも大きな存在感を出しているのが最近のトレンドです。SNSは2023年時点で47億人以上の方が利用しています。

世界の人口が約80億人ですので、世界全体で見ても半数以上の人がSNSを日々利用していることになります。10年前の2013年時点ではSNS利用者が17億人でしたので、10年間で3倍近く利用者が増加しており、グローバル全体で急速にSNSが普及していることがわかります。各SNSの特徴と利用者数

LINE

LINEは、LINEヤフー株式会社が運営するメッセンジャー型のクローズドSNSです。LINEのユーザー同士で、無料でメッセージのやり取り、音声通話、ビデオ通話ができます。

LINEは国内月間アクティブユーザー数が9,500万人以上で、利用者数ランキングと利用率ランキングともに国内1位のSNSメディアです。

全年代の利用率は92.5%。利用率が一番高い年代は20代で98.1%。60代においても80%以上と、どの年代においても非常に高い利用率です。YouTube

YouTubeは、Google社が運営する世界最大の動画共有サービスです。

動画の投稿・閲覧を主としたサービスで、個人の投稿者がメインの動画共有サービスですが、近年マーケティング活用の一環として動画投稿をする企業も少しずつ増えてきています。YouTubeは国内月間アクティブユーザー数が7,120万人で、利用者数ランキングと利用率ランキングともにLINEに次ぐ国内2位のSNSメディアです。

全年代の利用率は87.9%。利用率が一番高い年代は20代で97.7%。60代においても60%以上の利用率となっており、幅広い年代の方が利用しています。

また最近ではTikTokのような短尺動画を投稿・閲覧できるYouTubeショートの利用率も高まってきており、18-24歳のZ世代のうち70%がYouTubeショートを利用しています。X(Twitter)

X(Twitter)とは、世界での利用者数が3億人を超える匿名登録制SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)です。

元々は「Twitter」の名称で運営していましたが、イーロン・マスク氏が買収し2023年に社名もサービス名も「X」という名称に変更しました。X(Twitter)は拡散性が高く、リポスト(リツイート)されるとフォロワー外にもリーチできるというオープン性が特徴です。X(Twitter)は国内月間アクティブユーザー数が6,658万人で、利用者数ランキングでは国内3位、利用率ランキングでは国内4位のSNSメディアです。

全年代の利用率は46.2%。利用率が一番高い年代は20代で78.6%。若年層がメインで利用していると思われる方も多いですが、40-50代でも約40%の方が利用しています。Instagram

Instagramは、Facebookも運営しているMetaが運営する写真・動画共有SNSサービスです。

Instagramのユーザー数は世界で約10億人、国内では約3300万人と非常に人気の高いSNSの1つです。Instagramは国内月間アクティブユーザー数が3,300万人で、利用者数ランキングでは国内4位、利用率ランキングでは国内3位のSNSメディアです。

全年代の利用率は48.5%。利用率が一番高い年代は20代で78.6%。男女比では、男性42.3%、女性54.8%と女性の方が多く利用しているメディアです。Facebook

Facebookは、アメリカのMeta社が運営する世界最大の実名登録制SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)です。2004年にサービスが開始され、2024年で20周年を迎えるSNSメディアの中では歴史があるメディアです。

Facebookは国内月間アクティブユーザー数が2,600万人で、利用者数ランキング・利用率ランキング共に国内5位のSNSメディアです。

全年代の利用率は32.6%。利用率が一番高い年代は30代で45.7%。男女比では、男性34%、女性31%と男性の方が多く利用しているメディアです。まとめ

SNSのユーザー数は毎月のように最新の数字が発表されており、その成長の入れ替わりも激しいことから、定期的にチェックする必要があります。

SNSは、その国に生きる人々の「日常」そのものです。だからこそ、海外進出を考える際は世界各地のSNS事情(どんなユーザーがどのような目的で使っているのか?)をおさえ、現地にマッチするSNS戦略を立てていくことが大切です。

SNSを運用してみたいなどといったことがありましたら、ぜひアイサポートまでご相談ください!

-

-

-

自社サイトは今どれくらい?Googleでの検索順位の調べ方について

-

自社のWebサイトを運営していく中で重要となるのが、検索エンジンでの上位表示です。

お知らせやブログなどといった記事を更新していくと、サイトが今どのくらいの検索順位になっているのか気になってくると思います。どれだけよい記事を作成しても、上位表示されなければWebサイトの閲覧数はなかなか伸びません。

そこで今回はGoogleでの検索順位の調べ方と上位表示させるポイントについてご紹介させていただきます。そもそも検索順位とは

検索順位とは、Googleをはじめとする検索エンジンにおいて、検索したキーワードで表示されるWebサイトの順位のことです。特定のキーワードを検索すると、検索結果に表示されるWebサイトは検索順位の高い順に並んでいます。

一般的に検索順位の高いほうがクリック率も高く、Webサイトを閲覧される可能性が高いです。そのため、Webサイトの評価を上げるためには、検索順位を高めることが重要になってきます。なお、Googleの検索エンジンのシステムはYahoo!でも利用されているため、Googleで検索順位を高くすると、Yahoo!でも同様に検索順位が高くなりやすい傾向にあります。

Googleの検索順位は、

①クローリング:「Googlebot」と呼ばれるクローラーが世界中にある膨大な数のWebサイトを巡回し、Webサイトを認識

②インデックス:クローリングによって検索エンジンにWebサイトが認識された後に、検索エンジンのデータベースに保存

③ランキング:インデックスされると、キーワードごとに検索結果へ表示すべき最適なWebサイトを順位付け

という流れで検索順位は決定されます。Googleの検索順位を調べる方法

Googleをはじめ、Yahoo!やBingにおけるWebサイトの検索順位を調べる方法は2つあります。

検索エンジンで検索する方法

手軽に検索順位を調べたいなら、単純にGoogleなどの検索エンジンで検索してみる方法がおすすめです。

ただし、そのまま普通に検索するとユーザーの検索履歴などを踏まえて検索結果を表示する「パーソナライズド検索」の機能が有効になっているので、確認する際は必ず「シークレットモード」で検索するようにしてください。上記の方法はあくまで簡易的な方法なので、「大量にあるページの正確な順位を把握したい」という場合は以下の方法を試してみてください。

順位チェックツールを使う方法

検索順位の確認を効率的に行いたいなら、順位チェックツールを活用しましょう。

順位チェックツールには有料のものと無料のもの、インストール型のものとクラウド型のものとさまざまな種類がありますが、まずは無料で利用できる「Google Search Console」で確認してみましょう。平均順位をチェックするときは、Google Search Consoleにログイン後、「検索パフォーマンス→平均掲載順位」を見ましょう。

ここに全ページの平均掲載順位が載っています。とはいえ、全ページの平均掲載順位を把握するだけでは不十分なので、キーワード・ページごとの掲載順位も必ずチェックしておきましょう。Google Search Console以外にも無料で利用できる順位チェックツールもいくつかご紹介いたします。

【SEO検索順位チェッカー】

SEO検索順位チェッカーは、完全無料で利用できる簡易型の順位計測ツールです。一度に最大5キーワードまで検索可能で、Google、Yahooの検索順位を100位まで取得できるのが特徴です。

ログイン不要で使用回数の制限もありません。検索対策に取り組むにあたり、キーワードに対して先ず順位を調査したい方向けの、シンプルで使い勝手のよいツールです。【検索順位チェッカー】

検索順位チェッカーは、最大5つのキーワードにおける検索順位を計測できる無料ツールです。条件保存が可能なので、継続的にチェックしたいときも便利です。

Google、Yahoo!、Bingの検索順位測定に対応しており、スマートフォンとパソコンそれぞれの結果を調べられます。上位表示させるためのポイント

ニーズに合ったキーワード選定

記事を作成するうえで最初に重要となるのが、キーワードの選定です。作成する記事のテーマを明確にして、そのテーマに合ったキーワードを選定する必要があります。

テーマに合ったキーワードを選定するには、ニーズの調査も欠かせません。テーマ選定がよくてもニーズに合ったキーワードでなければ検索されないため、ニーズ調査をしっかり行なってキーワードを選定する必要があります。ユーザーの検索意図を把握する

ユーザーがどのような意図でそのキーワードを検索しているかを把握することも、記事を作成するうえで欠かせないポイントです。現在、そのキーワードで上位表示されているWebサイトの傾向を確認し、検索意図を把握しましょう。

上位表示されているWebサイトの調査はあくまでも検索意図を把握するためであり、内容を丸ごとコピーすることはしないようにしてください。選定したキーワードを活用する

いくら内容がよくても、選定したキーワードと記事の内容が合致しなければ上位表示されません。選定したキーワードをタイトルや見出しに含めることで、ユーザーのニーズに沿った記事を作成できます。

SNSを活用する

SNSを活用して検索エンジン以外からの流入を増やすことで、Webサイトの認知や被リンクの獲得ができます。「外部施策」とも呼ばれており、ユーザビリティが向上することからSEO効果も期待できます。

まとめ

ホームページや自社コンテンツの発信は集客やブランディングに有効ですが、単にサイトを制作してページを公開するだけでは十分な効果は得られません。上位表示されなければ、ユーザーにページを見てもらうことはできないためです。

検索順位を調べることで、自社サイトの動きや集客効果を把握することができます。

分析できた結果をもとに、今後の施策を立案すれば、より効果的にWeb集客ができるようになります。検索順位について調べたいけどわからない、分析した結果どうしたらいいのかわからない、などといったことがありましたら、ぜひアイサポートまでご相談ください。

-

-

-

メールが届かない時の確認と解除方法

-

ビジネスでもプライベートでもいまだに使われている連絡方法であるメール。

メールを使っていて「急に届かなくなるトラブル」に見舞われたことのある方はいないでしょうか。

SNSをはじめ多彩な連絡方法がある昨今ですが、メールは今でも、もっとも確実で信頼性のあるコミュニケーションの手段として、ビジネスからプライベートまで、様々な場面で使われています。

そんなメールの送信や受信が行えないとなると、仕事や生活に大きな影響が出てきます。

今回はそんなメールが急に届かなくなった場合の対策方法についてご紹介させていただきます。メールが届かない理由

メールが急に届かなくなった場合、疑うべき原因は次の4つです。

メールアドレスの入力ミス

メールを送信できないトラブルでありがちなのが、メールアドレスの入力ミスです。

そんな単純なミスはありえないと思う方もいるかもしれませんが、実はメールが届かない原因の少なくない割合をメールアドレスの誤入力が占めています。

メールアドレスの誤入力の原因は、文字をキーボードで直接入力をしていることに尽きます。

可能な限りコピー&ペーストを使って入力の失敗や文字の脱落が起きないようにしましょう。メールサーバーの容量が上限を超えている

メールアドレスを受信できない場合、メールサーバーの容量が一杯になって新しいメールを受け取れなくなっている可能性があります。

メールは1つ1つのデータ容量が小さいため簡単にメールサーバーの容量の上限に達することはありませんが、何年もメールサーバーをメンテナンスしておらず受信したメールが数万通にもなっていたりすると、容量を超えてしまうことがあります。

メールサーバーの容量オーバーの対処法は、サーバーに保存してあるメールを削除するか、サーバーの容量を増やすかのどちらかになります。ウェブメールの迷惑メール排除機能

GmailやYahoo!メールなどのウェブメールには迷惑メールを自動的に判定して別のフォルダに隔離する機能が搭載されていますが、これにひっかかったせいでメールが受信トレイに現れないことがあります。

ウェブメールの迷惑メール排除機能では、メールの送信元や文面から迷惑メールかどうかを判断しており、かなり高い精度で選別してくれますがそれでも100%完璧とはいかず、読みたいメールが迷惑メールのフォルダに振り分けられることは珍しくありません。

必要なメールが届かないときは、まずは迷惑メールフォルダに振り分けられていないかを確認しましょう。メールサーバーがブラックリスト登録された

インターネットには、Spamhaus(スパムハウス)やSpamCop(スパムコップ)といった迷惑メールの排除を目的とした組織があり、迷惑メールの発信源となっているメールサーバーの情報をまとめたブラックリストを提供しています。

多くのメールサーバーは、このブラックリストの情報を利用して迷惑メールの選別を行っているため、利用しているメールサーバーがブラックリストに掲載されると送信したメールが相手に届かなくなります。

この場合の解決方法は、ブラックリストの運営組織に連絡してブラックリストからメールサーバーのIPアドレスを除外してもらうしかありません。メールのブラックリストとは?

メールが届かなくなる4つの原因の中で、もっとも解決が難しいのが4つ目にお伝えした「ブラックリストへの登録」です。

ブラックリストとは、迷惑メールの発信源となっているメールサーバーの情報が記載された一覧で、DNSBL(DNS Blackhole List)あるいはRBL(Real-time Blackhole List)と呼ばれています。

SpamhausやSpamCopといった団体が公開している、迷惑メールを送信しているサーバーのIPアドレスやドメインを列挙したリストのことです。このブラックリストに登録される原因としては以下が挙げられます。

・無効なメールアドレスにメールを送り続ける

・同じサーバーに迷惑メールの配信者がいる

・スパムトラップにメールを送るブラックリストのチェックと解除方法

ブラックリストにメールサーバーが登録された場合、解除するにはサーバーの管理者がブラックリストの運営団体に連絡し、安全なサーバーであることを認めてもらわなければなりません。

この作業はサーバー管理者以外には行えませんが、管理者以外のユーザーであってもデータベースを参照することでサーバーがブラックリストに登録されているかを確認することは可能です。①メールサーバーのIPアドレスでブラックリストを検索

まずは、メールサーバーのIPアドレスもしくはドメインを調べた上で、ブラックリストのデータベースを検索しましょう。

ブラックリストは複数の団体が提供しており、個別に検索するのは手間がかかるので、ブラックリストを横断検索できるサービスを利用するのがおすすめです。②ブラックリストからの除外を申請する

IPアドレスがブラックリストに登録されていることが分かったら、サーバーの管理者に連絡してブラックリストの運営団体と交渉してもらい、ブラックリストから外してもらいましょう。まとめ

今回は、メールが急に届かなくなるトラブルの原因、中でもブラックリストに登録された場合の対処法についてご紹介しました。

メールが届かなくなる原因は様々ですが、中でもブラックリストに登録されると対処が難しいもののひとつです。

そこで重要になるのはメールのエラーメッセージで、その文面からブラックリストに登録されたことをいち早く見抜くことが解決の鍵になります。

メールが急に届かなくなった際はエラーで戻ってきたメッセージにどんな内容が書かれているのか、検索や翻訳を駆使して確認するようにしましょう。

メール関連のことでお困りごとやわからないことがありましたら、アイサポートまでご相談ください。

-

-

-

メールを間違って送ってしまった!メール誤送信対策について

-

今や電子メールは業務に欠かせないツールです。業務中にメールでたくさんの企業とやりとりしていく中で、誤ってメールを送信してしまった、なんてことありませんか?

メールの誤送信は「人為的に誤ってメールを送ってしまう、もしくは誤った内容のメールを送ってしまうこと」で、情報漏えいにより実際に被害が出て賠償問題に繋がってしまうような重大なミスと、認識不足や操作の間違いで起きてしまうマナー違反の2種類に分けられます。

今回はメールの誤送信対策についてご紹介させていただきます。メールの誤送信が発生する原因

メールの誤送信を防ぐために「なぜ誤送信が起きてしまうのか」、メール誤送信の原因を知ることが大切です。

【メールの誤送信のよくある失敗(一例)】

・「Bcc」のつもりが「To」「Cc」で一斉配信

・宛先間違い

・添付ファイル間違い

・添付ファイル忘れ

・書きかけのメールを送信

・敬称の未入力

など

社員のPC操作能力や、インターネットリテラシーに関する知識が一律であるとは限りません。

導入しているメーラーの機能について詳しく知らずに、適当にメールを送ってしまうことでも誤送信は起こります。また、送信前の確認作業が甘い社員もいます。メールのどこをチェックすればいいのか、全くわかっていないことがあるため、メールに関する社内ルール作りを行い、周知させることが大切です。

メールの誤送信を防ぐための対策方法

誤送信対策は、インターネット経由であらゆる情報がやりとりされる現代においては、もはやすべての企業が必ず取り組むべき課題であり、事業を営む上での当然の社会的責任の一種です。

誤操作や認識不足に起因する人的ミスにより発生する誤送信は「運用による対策」だけでは完全に防ぐことができず、ミスを未然に防ぐための「システムによる対策」もとる必要があります。

メールの誤送信を防ぐための3つの対策方法をご紹介します。社内ルール作りと教育

誤送信を防ぐ対策として、企業の規模に関わらず、メールに関するルール作りを行うことをおすすめします。

【メールに関する社内ルールに含めたい内容】

・メールを送る手順

・メールの送信種別の設定(TOやCC、BCC)

・件名の命名ルール

・添付ファイルの送信方法

・メールを送る前に使用するチェックリスト

・誤送信をしてしまった場合の対応

など業種や業務内容に合わせて、メールの社内ルールを作ることが大切です。作成したルールは社内の共有ファイルとして扱い、メールを扱う全社員が確認できるようにするとよいでしょう。

メーラーの設定を見直す

一般的に業務に使用されるメーラーには、特殊なツールを入れなくても誤送信を防ぐための何らかの設定項目があります。

送信保留機能や送信取り消し機能、宛先確認機能など、特別なツールを入れなくても、誤送信を防止できる機能が設定できるメーラーもありますので、一度使っているメーラーの設定を見直してみてはいかがでしょうか。ツールを導入する

残念ながら、社内ルールを制定しても、メーラーの設定を見直しても、ヒューマンエラーがゼロになることはありません。

さらなる誤送信対策を行いたい場合は、有料のツールを導入するのもひとつの手です。【メールの誤送信対策に使えるツールの機能(一例)】

・操作を間違えないためのシンプルなメール画面

・誤送信をしてしまった際にすぐに添付ファイルを削除する機能

・送信条件に合格しなかったメールの送信を止める機能

などツールを導入すれば費用がかかりますが、情報漏洩事故を起こしたときに想定される損害額と導入費用、月額費用を比較して検討してみてもいいかもしれません。

メールを誤送信してしまった場合の対処法

メールを誤送信してしまった場合は、直ちに対策を取ることが大切です。

対策の手順は社内ルールに従うのがベストですが、ルールがない場合は以下の内容を参考にしてみてください。・送信先に電話連絡を入れる

・電話がつながらなかったらメールでお詫びする

・メールや添付ファイルを削除してもらうようにお願いする

・上長やチームに誤送信をしてしまったことを共有またメールの誤送信に気づいた場合は、すぐに送信先に連絡を入れましょう。

まとめ

メールの誤送信を防ぐためには、社内ルールをきちんと作り、チェック体制の見直しをすることが大切です。

安全にメールを利用するために、誤送信だけではなく、添付ファイルの送り方や迷惑メールの見分け方などについても覚えておくとよいと思います。

もし誤送信対策のツールを導入したい、メールについてよくわからないことがある、などといったことがありましたら、お気軽にアイサポートまでご相談ください。

-

-

-

Googleハッシュタグ検索が日本独自の機能として正式リリースされました

-

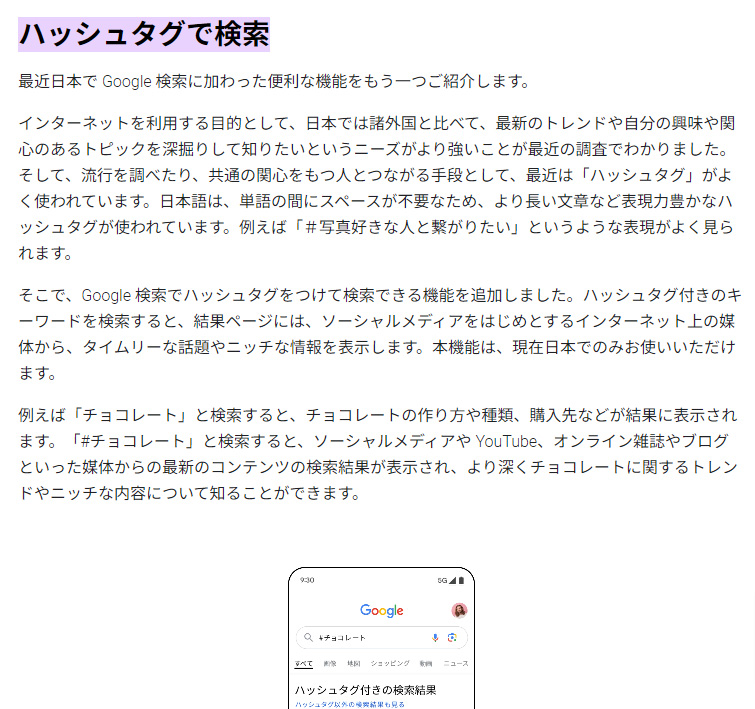

Google日本法人は6月19日、「ハッシュタグ(#)」を使った検索が可能になったと発表しました。

ハッシュタグの後が日本語となっていれば、Google検索サービスで利用できるとしています。例えば、「#チョコレート」の検索結果には、動画やブログ、SNSなどの媒体から得られた情報が表示されます。Google Japan Blogでは「最新のトレンドや自分の興味や関心のあるトピックを深掘りして知りたいというニーズがより強い」ことが分かったと紹介した上で、流行や共通の話題を調べるのにハッシュタグがよく使われていると説明しています。

一般的に、通常の検索では関連性が最優先されます。

これに対してハッシュタグ検索では、ソーシャルメディアや YouTube、オンライン雑誌やブログなどから最新のコンテンツの検索結果を表示するため、トレンドやよりニッチな内容をユーザーは知ることができるとのことです。

つまり、タイムリーさがより重要視されます。なお、電話番号やプログラミング、カラーコード(Webブラウザなどの色表示指定)など、#(シャープ)を使ったキーワードの通常検索に悪影響を及ぼさないようにする仕組みも導入しているとのこと。

ぜひ実際にPCやスマホで「#」をつけて検索してみてはいかがでしょうか。

-

-

-

2024年7月:補助金・助成金最新情報

-

補助金や助成金は、国や自治体が産業振興や雇用の推進、地域活性化などに貢献する事業に対して交付する資金のことを指します。

潤沢な資金が用意しづらい場面が多い中小企業や個人事業において、有用な資金調達手段の一つです。

新潟県燕市、三条市を中心に現在実施されている補助金・助成金の一部をご紹介します。中小企業省力化投資補助金

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対して、IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、簡易で即効性がある省力化投資を促進し、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とします。

【補助対象者】

人手不足の状態にある中小企業等【支援内容】

補助対象:補助対象としてカタログに登録された製品等

補助上限額:200万円~1,000万円

補助率:2分の1【実施機関】全国中小企業団体中央会

【詳しくはこちら】

https://shoryokuka.smrj.go.jp/新潟県新事業チャレンジ補助金

エネルギー・原材料価格高騰の影響を踏まえ、中小企業等が経済社会活動の変化に対応するために行う新たな商品開発やサービスの提供の取組であって、地域の課題解決に資するもの、またはDXや脱炭素、省人化・省力化等に関する前向きなチャレンジを支援します。

【補助対象者】

・県内中小企業であること

・一般型については、売上減少要件に該当する事業者であること【支援内容】

重点課題解決型(DX・GX対応枠)

・補助率 3分の2以内

・補助金額上限 133万3千円(補助対象事業費200万円)

・補助金額下限 13万3千円(補助対象事業費20万円)

重点課題解決型(生産性向上枠)

・補助率 2分の1以内

・補助金額上限 100万円(補助対象事業費200万円)

・補助金額下限 10万円(補助対象事業費20万円)【実施機関】新潟県

【詳しくはこちら】

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikishinko/challenge202102niigata.htmlDX情報発信支援補助金

市内中小企業者を対象に、販路開拓や人材確保等自社の情報発信のためのホームページ及びPR動画作成の費用の一部を市が負担し、市内中小企業におけるDXを支援します。

【補助対象者】

市内に事務所又は事業所を有する中小企業者【支援内容】

・燕市内のベンダーを利用する場合

対象経費の2分の1(上限20万円)

・燕市内のベンダーを利用しない場合

対象経費の3分の1(上限10万円)【実施機関】燕市

【詳しくはこちら】

https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/sangyo_shinko/2/shien/seido/shienseido/11616.htmlまとめ

新潟県燕市、三条市を中心に実施している補助金・助成金の一部をご紹介しました。自身の事業で該当する補助金・助成金などがあれば、積極的に申請を検討してみてください。

※申請期間が設けられているものもあります。自身が申請する段階で、まだ申請期間内であるかを確認するようにしてください。

-

-

![0120-188-632 [営業時間] 9:00~18:00 [定休日} 土日祝](https://www.is1.co.jp/images/head_cont.gif?v=20210630)